Vogelparadies Havel: Begegnung mit Schwan, Kormoran & Co

Das Vogelparadies Havel hält viele Entdeckungen und Beobachtungen bereit. Hast du dein Smartphone oder eine Kamera dabei, kannst du eindrucksvolle Fotos aufnehmen. Einige Arten haben sich an uns Menschen gewöhnt und geben sich sehr vertraut. Andere sind scheu und halten lieber Abstand. Als Auftakt meiner Serie „Werder (Havel) auf dem Wasser erleben“ möchte ich dir die Wasservögel vorstellen, die uns bei unseren Touren mit dem Boot oder dem SUP oft begegnen. Die Population verändert sich ständig: In den letzten Jahren sehen wir vermehrt Wildgänse und Kormorane. Stockenten, Schwäne und Lietzen begleiten mich, seit ich ein Kind bin. Exotische Arten wie die Mandarinenente werden bei uns heimisch. Gern nehme ich dich mit, auf meinen Ausflug in die Welt der Wasservögel, die auf der Havel und ihren Seen leben.

Das Wichtige in Kürze:

- In der Havel und ihrer Seenlandschaft leben unzählige Wasservögel

- Heimische Arten sind Schwäne, Stockenten und Wildgänse

- Exoten wir die Mandarinenente und die Kolbenente werden bei uns heimisch

- Der geheimnisvolle Fischreiher steht am Ufer und wartet auf Beute

- Kormorane sind in den letzten Jahren verstärkt zu beobachten

- Der Haubentaucher hat uns fasziniert, als wir Kinder waren

- Es gibt auch Möwen – sie sind aber kleiner, als ihre Artgenossen vom Meer

Die Havel – ein kleines Paradies für Wasservögel

Die Potsdamer Havel erstreckt sich zwischen dem Jungfernsee in Potsdam und dem Beginn des Sacrow-Paretzer-Kanals in der Stadt Ketzin. Sie ist stark befahren: Freizeitkapitäne, Paddler, Jetski-Fahrer und die zahlreichen Ausflugsschiffe teilen sich die Wasserstraßen. Dennoch kannst du überall baden gehen, denn das Wasser ist sauber und in der ersten Hälfte des Sommers schön klar. Ab August färben Algen das Wasser zunehmend grün: Sie sind nicht gesundheitsschädigend, aber die „Entengrütze“, wie wir sie als Kinder bezeichneten, ist nicht sehr schön anzusehen.

All das stört die zahlreichen Wasservögel nicht, die auf der Potsdamer Havel ihre Heimat haben. Ich bin faktisch mit ihnen aufgewachsen, denn als Kind lebte ich mit meinen Eltern auf einem Grundstück, das direkt an die Havel grenzte. Wir haben Enten gefüttert, die Sekunden gezählt, die der Haubentaucher unter Wasser bleiben konnte, und uns vor dem stolzen Schwan gefürchtet.

Heute kommen die Vögel zu uns ans Boot und zeigen sich sehr zahm. Wenn wir am Ufer unterwegs sind, beobachten wir die Wildgänse, deren Population in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Sie leben vornehmlich in der Auenlandschaft zwischen Phöben und Ketzin, kommen aber zunehmend auf die Havelseen. Es ist faszinierend, wenn sie gemeinsam aufsteigen und über dem Wasser oder hoch am Himmel fliegen. Leider ist das nicht so einfach zu fotografieren.

In meinem kleinen fotografischen Streifzug entlang meines Heimatflusses stelle ich dir zehn gefiederte Bewohner der Havel vor und erzähle ein wenig über unsere Beobachtungen und die Eigenarten der Tiere. Beginnen wir mit dem Schwan, der auf der Havel heimisch ist. Er kann zutraulich oder aggressiv sein: es kommt drauf an, wie du ihm begegnest.

1. Schwäne – stolz und selbstbewusst

Schwäne sind so stolze Tiere: Ich habe sie schon als Kind sehr geliebt. Die Vögel sind sehr selbstbewusst, und sie verteidigen ihre Jungen mit einer großen Vehemenz. Der Papa plustert sich auf und faucht, er reckt seinen Hals und ist in diesem Moment eine Erscheinung, die Respekt einflößt. Auf der anderen Seite können Schwäne aber auch zutraulich sein: Sie mögen Menschen, die sanft zu ihnen sind. Dennoch gilt. Wenn sie Junge haben, wollen sie Ruhe.

Problematisch kann es auch werden, wenn sie dich als Schwimmer, mit dem SUP oder dem Boot als Eindringling wahrnehmen. Dann können sie aggressiv werden. Sie fauchen und schlagen mit ihren Flügeln. Wir haben das so noch nicht erlebt, aber wir ärgern oder provozieren die Tiere auch nicht und raten davon dringend ab.

Höckerschwan (Cygnus Olor)

Auf der Havel leben Höckerschwäne. Sie tragen ihren Namen aufgrund ihres markanten Schnabels: Er ist organgefarben und hat einen schwarzen Höcker. Die Tiere fallen durch ihren majestätischen Schwimmstil auf: Der Hals ist lang gestreckt, es sieht aus, als würden sie ihren Kopf nach vorn recken.

Die Jungtiere werden im Frühling geboren und sind im Herbst selbstständig, sodass sie den Winter allein überstehen können. Oft bleibt die Familie aber noch zusammen. Du erkennst die Jungtiere noch lange an ihrem grauen Gefieder.

Nach der Geburt sind sie größer als andere junge Wasservögel und sehr flauschig. Ich finde sie so süß, dass ich ein Trio als Titelbild für diesen Beitrag ausgewählt habe. Bis zu sieben Küken zählen wir, wenn die stolzen Eltern ihre Jungen das erste Mal präsentieren.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: bis zu 20 Jahre in freier Wildbahn, gelegentlich über 30 Jahre in Gefangenschaft

- Größe: Körperlänge bis 1,5 m | Spannweite bis 2,4 m

- Futter: Wasserpflanzen, Algen, Gräser, seltener kleine Wassertiere wie Insektenlarven

- Gewicht: 8–14 kg (Männchen meist schwerer)

- Besonderheit: Der Höckerschwan ist einer der größten und auffälligsten Wasservögel in Europa

Der Höckerschwan ist auf ruhigen Seen oder in Flusslandschaften zu Hause. Die Paare bleiben ein Leben lang zusammen. Das Weibchen brütet ab April etwa 40 Tage lang. Die Jungen schlüpfen im Mai oder Juni.

Population

Höckerschwäne sind auf der ganzen Welt zu Hause. Es gibt etwa 600.000 Exemplare, die Population ist nicht gefährdet. In Europa brüten zwischen 85.000 und 115.000 Tiere. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Höckerschwan in Europa fast ausgerottet. Bis 1960 gab es nur noch 20 Brutpaare. Ab den 1970er-Jahren wuchs der Bestand wieder auf mehrere 1.000 Paare. In der unteren Havel soll es laut Recherche nur neun Brutpaare geben. Es sind aber deutlich mehr, die hier leben.

Was wir gern beobachten

Schwäne sind im Vergleich zu anderen Wasservögeln recht groß und schwer. Dennoch können sie fliegen: Sie steigen nicht sehr hoch und legen nur kurze Strecken im Flug zurück.

Eindrucksvoll ist es, sie beim Aufstieg zu beobachten. Sie schlagen kräftig mit den Flügeln: Du hörst einen Schwan deutlich, wenn er sich in die Luft erhebt.

Schwäne kannst du am Ufer oder auf dem Wasser beobachten. Sie sind nicht scheu und kommen oft bewusst an die Boote herangefahren. Denke immer daran, dass du dich in ihrem Revier befindest. Dann musst du dir um die Aggressivität der Schwäne keine Gedanken machen. Auch die Jungtiere können zutraulich sein, wenn du ihr Gebiet respektierst und sie nicht aufregst oder ärgerst.

Dass ich die Schwäne in meiner Liste zuerst vorstelle, ist kein Zufall: Ich mag sie unheimlich gern, sie sind mir vertraut und ich schaue ihnen oft zu, wenn sie lautlos über das Wasser gleiten. Es hat etwas wunderbar Beruhigendes.

2. Die Stockente ist auf der Havel heimisch

Die Stockente triffst du an und auf der Havel von allen Wasservögeln am häufigsten an. Anders als bei uns Menschen trägt bei diesen Vögeln das Männchen ein buntes Kleid. Die Weibchen sind grau, unscheinbar und etwas kleiner als ihre männlichen Artgenossen. Sie sind paarweise oder in größeren Gruppen unterwegs und recht zutraulich.

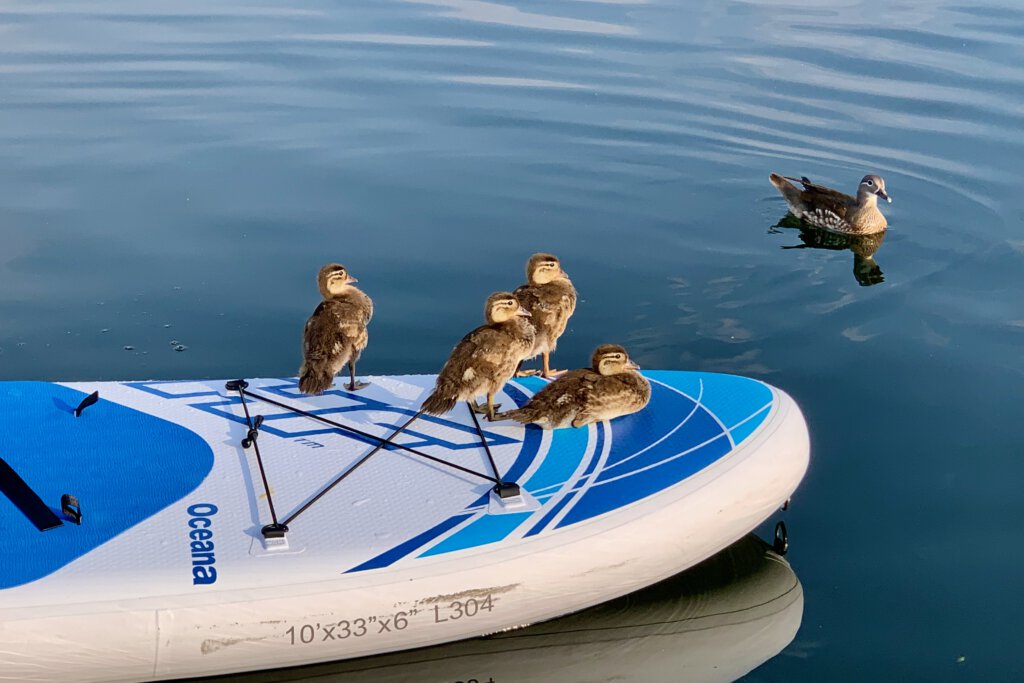

Stockenten mögen es, auf unserem Boot oder SUP eine Rast einzulegen und sich eine Pause zu gönnen. Es ist eine typische Verhaltensweise dieser Enten: Sie leben ganzjährig im Wasser, suchen aber auch immer wieder trockene Ruheplätze. Aus diesem Grund triffst du sie häufig am Ufer an. Und leider auch mal auf der Straße, was nicht immer gut ausgeht.

Die Entenküken sind braun wie ihre Mama. Das bunte Gefieder der Jungs kommt erst später zum Vorschein. Du erkennst sie an ihrem weichen Gefieder und an dem Streifen, der die Augen optisch verlängert.

Stockente (Anas platyrhynchos)

Stockenten sind anspruchslos und sehr anpassungsfähig. Sie leben ganzjährig im Wasser, für den Winter fressen sie sich ein dickes Fettpolster an. Du findest sie auch in Teichen und auf größeren Seen: Sie ist in der europäischen Wasserlandschaft überall zu Hause und hat die größte Population. Stockenten leben auch in Parkanlagen oder in der Stadt, wenn es in der Nähe Wasser gibt.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: 5–10 Jahre in freier Wildbahn, maximal etwa 20 Jahre

- Größe: Körperlänge: ca. 50–60 cm | Spannweite: ca. 80–95 cm

- Futter: Allesfresser: Wasserpflanzen, Samen, Insekten, Würmer, kleine Fische, Brot (nicht empfohlen!)

- Gewicht: 0,8–1,5 kg

- Besonderheit: Der grün schillernde Kopf des Erpels

Das Gefieder des Weibchens ist so unscheinbar, weil es während des Brütens im Schilf und im Buschwerk perfekt getarnt wird. Wenn sie mit ihren Küken paddelt oder an Land geht, bleiben die Kleinen eng bei ihrer Mutter. Die Familie schwimmt oder watschelt in einer Reihe: Daher kommt der Entengang. Leider ist es uns noch nicht gelungen, ein Foto zu erhaschen.

Du siehst die Stockente nicht häufig brüten, denn sie bauen ihre Nester gern versteckt ins Schilf. Ihre Brutzeit beginnt ab März und endet im Juli. Nach etwa 28 Tagen schlüpfen bis zu 12 Junge. Nicht alle überleben die ersten Wochen. Die Kleinen sind sehr gut an ihren Lebensraum angepasst und können schon kurz nach dem Schlüpfen gemeinsam mit der Mutter schwimmen.

Population

Nicht nur auf der Havel leben viele Stockenten: In Europa sind es etwa fünf Millionen Brutpaare, wobei nur etwa 345.000 in Deutschland leben. Sie überwintern ohne Probleme bei uns und überstehen auch sehr niedrige Temperaturen.

Was wir gern beobachten

Die Winter der 1970er und 1980er-Jahre, in denen die Havel komplett zugefroren war und unser Hausarzt mit seinem Lada die Dicke der Eisfläche testete, gehören der Vergangenheit an. Aber an einigen Tagen im Jahr bildet sich eine Eisschicht, die den Stockenten aber Platz zum Schwimmen lässt. Damals mussten wir zuschauen, wie die Füße der Tiere eingefroren sind, weil der Raum zum Bewegen immer kleiner wurde. Nicht alle konnten gerettet werden.

Es ist faszinierend, wie angepasst die Stockenten an den Winter sind: Sie suchen sich die schwimmfähigen Flächen. Wenn die Temperaturen steigen und das Eis schmilzt, helfen sie schonmal mit und schlagen kleine Schneisen. So schaffen sie es, die Wasserfläche zu vergrößern.

3. Haubentaucher: Die Lieblinge meiner Kindheit

Ich sehe meine Freundin und mich noch heute am Ufer der Havel sitzen. Oder auf dem Steg ihrer Eltern, wir wohnten nebeneinander und hielten Ausschau nach einem Haubentaucher. Lange mussten wir nicht suchen: Die Vögel mit den markanten Federn auf dem Kopf sind zahlreich auf der Havel vertreten. Aber kaum sahen wir ihn, war er schon weg. Wir begannen zu zählen. Zwanzig, dreißig, vierzig Sekunden vergingen, bis das Tier wieder auftauchte. Und meistens nicht dort, wo sie verschwunden sind.

Die Tiere jagen unter Wasser nach Nahrung: Sie fangen Fische oder andere Wasserlebewesen aus den tieferen Schichten der Flüsse und Seen. Ihr Körper ist stromlinienförmig, sie haben ein dichtes Federkleid und kräftige Beine. So verwundert es nicht, dass sie in weniger als einer Minute unter Wasser eine größere Strecke zurücklegen. Sie sind in der Lage, ihren Sauerstoffverbrauch während dieser Zeit effizient zu optimieren.

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Der Haubentaucher trägt seinen Namen aufgrund der beiden Federn, die sich wie eine Haube über seinen Kopf wölben. Dass er sich unter Wasser sehr wohl fühlt, spiegelt sich ebenfalls im Namen wieder. Die Tiere sind klein und sehr schnell. Es ist schwierig, sie zu fotografieren. Wir haben es noch nie erlebt, dass sie in die Nähe unseres Bootes gekommen sind.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: etwa 10–15 Jahre in freier Wildbahn

- Größe: Körperlänge: ca. 46–51 cm | Spannweite: 85–90 cm

- Futter: hauptsächlich Fische, daneben Wasserinsekten, Krebstiere, Amphibien

- Gewicht: 0,8–1,4 kg

- Besonderheit: bleibt lange unter Wasser und taucht an einer ganz anderen Stelle wieder auf

Wir wissen, dass die Tiere eine eindrucksvolle Balz einlegen: Sie vollführen synchrone Bewegungen und verbeugen sich voreinander. Das Beschaffen von Material für den Nestbau ist Teil dieses Spiels. Leider konnten wir das noch nie beobachten.

Sind die Jungen geschlüpft, tragen die Eltern sie auf dem Rücken. Sie brüten von April bis Juli für etwa einen Monat und legen dabei drei bis fünf Eier. Dabei schützen sie ihr Nest nur wenig und bauen es gern mitten auf den See, wenn sie einen geeigneten Untergrund finden. Das kann ein Baumstamm sein oder Reste von einem Steg.

Population

In Europa gibt es einen Bestand von etwa einer Million Haubentauchern. Davon leben zirka 27.000 Paare in Deutschland. Die Havel, aber auch die anderen Flüsse und Seen in Brandenburg verzeichnen zusammen etwa 4.000 Paare. Bist du in unserer Region auf dem Wasser unterwegs, hast du gute Chancen, die außergewöhnlichen Vögel zu sehen.

Was wir gern beobachten

Damals wir heute ist es ein besonderes Erlebnis, die Tiere bei ihrer Jagd nach Futter zu beobachten. Wir schalten den Motor unseres Bootes aus und warten gespannt, wo die Vögel wieder auftauchen. Wenn die Enkel dabei sind, verteilen wir Punkte an denjenigen, der den Haubentaucher zuerst wiederentdeckt. Dabei halten wir einen gebührenden Abstand zu den Vögeln: Sie halten sich gern in der Nähe des Ufers auf und fangen dort auch ihre Beute.

4. Der Kormoran lebt noch nicht lange an der Havel

Kormorane sind mit eher fremd, ich kann über Begegnungen mit ihnen nicht sehr viel erzählen. Sie stehen oft auf Ästen oder den Resten alter Stege und schauen unbeweglich in die Ferne. Uns fallen die Tiere erst seit einigen Jahren in den Havelgewässern auf. Besonders gern leben sie in der Petzower Grelle: So bezeichnen wir den südlichen Zipfel des Glindower Sees. Das Wasser ist dort ruhig, die Ufer sind von Bäumen, Seerosen und Schilf gesäumt. Das Foto von den beiden Kormoranen habe ich dort aufgenommen.

Kormoran (Phalacrocorax carbo) – Kurzportrait

Der Kormoran fällt durch sein tiefschwarzes Gefieder mit einem in der Sonne leicht grünlichen Schimmer auf. Der Schnabel ist hakenförmig: So kann er Fische perfekt fangen. Ähnlich wie der Haubentaucher kann er sich lange unter Wasser bewegen: Tiefen von bis zu 20 Metern machen ihm nichts aus. Er breitet nach dem Wischen gern die Flügel aus, um sein Gefieder zu trocknen.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: bis zu 15 Jahre in freier Wildbahn, teils über 20 Jahre nachgewiesen

- Größe: Körperlänge: ca. 80–100 cm | Spannweite: bis zu 160 cm

- Futter: Fast ausschließlich Fisch – darunter Barsch, Rotauge, Aal, kleine Hechte

- Gewicht: 2–3,5 kg

- Besonderheit: Die Tiere können unbeweglich auf einem Baumstamm, einem Verkehrsschild oder einem Steg stehen

Der Kormoran brütet auf Bäumen in größeren Gruppen. Er steht in Konkurrenz zum Menschen: Die Fischer sehen ihn nicht gern, weil er in der Lage ist, ihnen ihre Beute wegzuschnappen. Er ist auf die Fischjagd perfekt spezialisiert. Die Recherchen haben gezeigt, dass unsere Beobachtung richtig ist: In den letzten Jahren ist der Komoran in die Flusslandschaften zurückgekehrt.

Population

Der Kormoran lebt seit 7.000 Jahren in Mitteleuropa. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde er verfolgt: Überwiegend, weil er für den Fischfang als Konkurrenz gesehen wurde. In den letzten Jahrzehnten erholt sich der Bestand wieder, und so kehrt der Vogel nach und nach auch in die Havel zurück. Seit dem Jahr 2.000 ist die Population stabil. Auf der Havel gibt es etwa 82 Paare, in Brandenburg 847. Insgesamt leben etwa 500.000 Brutpaare in Europa. In Deutschland sind es 24.000.

Was wir gern beobachten

Anfangs haben wir den Kormoran mit dem Fischreiher verwechselt. Der meidet das Wasser bekanntlich. Als ein Kormoran auf einem Baumstamm stand, erzählte ich meiner Enkelin, dass dies ein Fischreiher wäre, der nicht schwimmen mag. In diesem Moment ließ sich der schwarze Vogel ins Wasser gleiten und ich hatte mich blamiert. Das ist nun schon einige Jahre her: Wir mögen es seitdem, wenn die Tiere schwimmend an uns vorbeiziehen.

5. Wildgänse – in der Luft agil, auf dem Wasser unnahbar

Nach unserem Eindruck leben Wildgänse noch nicht so lange auf den Havelseen. Über viele Jahre sammelten sie sich in den unbewohnten Niederungen der Havel zwischen Phöben und Brandenburg. Nun entdecken sie neue Reviere, sodass wir sie zunehmend auf unseren Seen beobachten können. Dort schwimmen sie lieber, als dass sie fliegen, und sie sind dem Menschen noch nicht so vertraut, wie andere Wasservögel. Denn sie halten sich gern in einem gebührenden Abstand zu den Booten auf.

Die Graugans, so der alternative Name, ist der Hausgans in ihrem Körperbau sehr ähnlich. Dies ist kein Zufall, denn die Gänse, die auf den Höfen leben stammen tatsächlich von dieser wilden Form ab. Sie sind etwas kleiner als Schwäne, dennoch verwechseln die Kinder beide Tiere gern miteinander. Sie sehen den Schwanenküken mitunter wirklich ähnlich. Doch sie sind gut daran zu erkennen, dass sie in größeren Formationen fliegen.

Graugans (Anser anser)

Wie es der Name bereits verrät, trägt die Wildgans ein graues Gefieder. Die Brust ist hell, der Schnabel rosafarben. Es sind sehr soziale Tiere, die sich in einer großen Gruppe am wohlsten fühlen. Dies kannst du in der freien Natur sehr gut beobachten. Die Vögel sind sehr intelligent, sie kümmern sich umeinander. Sie lieben ruhige Wasserflächen mit weiter Perspektive. Oft suchen sie die Nähe des Ufers, oder sie lassen sich, wie in unseren Auen, in den Wiesen nieder.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: 10–15 Jahre in freier Wildbahn, in Ausnahmefällen bis über 25 Jahre

- Größe: Körperlänge: ca. 75–90 cm | Spannweite: bis 1,7 m

- Futter: Gräser, Kräuter, Getreide, Wurzeln, Wasserpflanzen – vor allem Pflanzenkost

(gelegentlich Insekten oder Schnecken bei Jungtieren) - Gewicht: 2,5–4,5 kg

Noch vor einigen Jahren haben sich die Wildgänse versammelt, um miteinander in den wärmeren Süden zu fliegen. Doch mittlerweile überwintern sie hier und passen sich an die milderen Klimabedingungen in Mitteleuropa an.

Die Brutzeit der Graugänse liegt zwischen April und Juni. Sie brüten etwa 28 Tage bis zu sechs Eier aus. Die Gössel schlüpfen nahezu gleichzeitig und verlassen das Nest gemeinsam mit ihren Eltern sofort, um im Wasser erste ungeschickte Schwimmbewegungen zu üben.

Population

Wir haben es selbst beobachtet, und die Recherche gibt uns recht: Der Bestand an Wildgänsen wächst kontinuierlich. An der mittleren und unteren Havel lebten im Jahre 2018 etwa 75.000 Tiere. Zum Vergleich: Während meiner Kindheit kann ich mich an diese Vögel nicht erinnern. Sie sind erst in den letzten zehn Jahren an der Havel wirklich präsent. Erst beobachteten wir sie am Havelradweg, nun schwimmen sie auch im Bereich der Stadt Werder und auf den Havelseen.

Was wir gern beobachten

Wildgänse sind ein bisschen biestig, wenn sie in die Nähe unseres Bootes kommen. Irgendwie gelingt es uns nicht, zu den Tieren eine Verbindung aufzubauen. Aber vielleicht haben wir bislang einfach nur Tiere erwischt, die keine gute Laune hatten.

Faszinierend ist es, wenn sie hoch oben am Himmel fliegen. Das beobachten wir immer in der Auenlandschaft zwischen Phöben und Ketzin. Ab und zu gelingt es, ein Video zu drehen, wenn die Tiere über unsere Köpfe hinweg fliegen.

Fällt dir das charakteristische laute Rufen auf? Es ist typisch für den Formationsflug: Die Wildgänse kommunizieren auf diese Weise miteinander und koordinieren die Formation. Außerdem helfen ihnen die Rufe, den Abstand und die Fluggeschwindigkeit zu halten. Außerdem stärkt es den Zusammenhalt der Gruppe.

6. Die Lietzen – eigentlich heißen sie Blessralle

Die Lietzen haben die Havel einmal dominiert. Auf der Suche nach einem schönen Foto von diesen stets meckernden Tieren ist mir aufgefallen, dass sie mittlerweile hinter der Population von Stockenten und Wildgänsen zurückstehen.

Mit dem durchdringenden Schrei der Lietzen wirst du am Ufer der Havel überall konfrontiert. Die Tiere halten sich vorwiegend in Häfen und in der Nähe des Ufers auf. Weit draußen auf den Seen oder auf der Havel siehst du sie äußerst selten. Du erkennst sie sofort an ihrem weißen Schnabel und der ebenso weißen Stirnpartie. Das Gefieder ist schwarz. Die Tiere sind kleiner als die Stockenten und auch weniger zutraulich. Eigentlich meckern sie den ganzen Tag. Das Geschimpfe ist während der Brut besonders ausgeprägt.

Warum wir Lietze sagen

Ich musste erwachsen werden, um zu erfahren, wie diese Wasservögel wirklich heißen. Der Begriff „Lietze“ stammt von dem gleichnamigen See im Berliner Ortsteil Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort waren die Tiere in der Kaiserzeit sehr zahlreich beheimatet. Den See gibt es heute noch, aber anders als damals ohne Badeanstalt und mit einem Badeverbot.

Wie viele Lietzen heute noch auf „ihrem“ See leben, kann ich im Moment gar nicht sagen. Aber ich werde es einmal ergründen, wenn ich wieder in Berlin unterwegs bin.

Blässralle (Fulica Atra)

Was wir beobachten, bestätigt sich in der Recherche: Blässrallen – oder Blesshühner, es gibt mehrere Namen für diese besonderen Tiere – sind streitlustig und recht laut. Dies gilt besonders für die Brutzeit, aber nicht nur. Eigentlich legen sie sich die ganze Saison über mit ihren Mitbewohnern auf der Havel an.

Lietzen werden gern mit Enten verwechselt, weil sie auf eine ähnliche Art schwimmen. Sie gehören aber zur Art der Rallen, was man an ihrem Körperbau sieht: Er ist weniger geschmeidig. Die Tiere markieren sich ein Revier, oft in der Nähe des Ufers oder eines Hafens, das sie dann lebhaft verteidigen. Das gilt besonders für die Brutzeit, und wir erleben es, wenn wir mit dem Boot rausfahren möchten. Aber dazu weiter unten mehr.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: Etwa 10–15 Jahre in freier Wildbahn

- Größe: Körperlänge: ca. 36–42 cm | Spannweite: ca. 70–80 cm

- Futter: Wasserpflanzen, Algen, Samen, kleine Insekten, Schnecken – vor allem Pflanzenkost, aber nicht wählerisch

- Gewicht: 0,5–1 kg

Die Nester der Lietze sollen auffällig und groß sein. Das kommt vor, doch wir erleben auch, dass sie nur ein paar Zweige hinwerfen und dann zu brüten beginnen. Vielleicht ist das aber auch nur in der Nähe des Hafens so. Blässrallen legen in der Zeit von April bis Juni fünf bis sieben Eier, die sie in drei bis viel Wochen ausbrüten. Sie Jungen haben ein niedliches buntes Daunenkleid.

Population

Lietzen sind eigentlich überall: In Europa gibt es mehr als eine Million Exemplare, davon lebt der größte Teil in Mitteleuropa. Zahlen über den Bestand an der Havel gibt es keine. Weltweit werden bis zu neun Millionen erwachsene Tiere gezählt. Die Population steigt ständig an. Die Tiere sind anspruchslos im Bau ihrer Nester, was für uns als Bootsbesitzer nicht so einfach ist.

Was wir (nicht so) gern beobachten

Lietzen haben einen schrillen Schrei, der einfach dazugehört, wenn du auf der Havel unterwegs bist. Vor allem am Abend, wenn es stiller wird, hallt das Gemecker der Tiere weit. Besonders aufgeregt sind sie während ihrer Brutzeit: Da können sie heftig schimpfen. Während wir die Schreie als vertraut empfinden, haben wir mit den Eiern der Lietzen unsere liebe Not. Sie legen sie mit Vorliebe auf unserer Badeplattform ab.

Brütende Tiere verlassen ihre Eier nur zeitweise, bleiben aber in der Nähe. Im Gegensatz zu Schwänen haben wir oft das Gefühl, die Tiere nehmen ihre Aufgabe nicht so ernst. Auf diesem Bild siehst du eine Mutter, die neben dem Ei Platz genommen hat. Wir haben das Bild mit einem Teleobjektiv aufgenommen.

Vor vielen Jahren haben wir mehrere Wochen abgewartet, ob „unsere“ Jungen schlüpfen. Doch nichts passierte. Heute ist uns klar, warum: Unsere Badeplattform ist viel zu flach. Wenn das Boot im Hafen liegt, ist der Wellengang mitunter heftig und schwappt über die Eier. Das können die Jungen nicht überleben.

Heute achten wir darauf, dass die Tiere bei uns nicht mehr brüten. Wir sichern unsere Badeplattform mit einem Netz ab. Wenn sie es doch schaffen, einige Zweige raufzuwerfen, entfernen wir diese, bevor die Tiere ihre Eier legen.

7. Mandarinenenten

Nun stelle ich dir eine exotische Entenform vor, die bei uns mittlerweile heimisch geworden ist. Mandarinenenten sind besonders hübsch anzusehen, und sie sind auch sehr sozial. Sie kommen in die Nähe der Boote, logieren auf Badeplattformen und SUPs und bleiben auch schon mal längere Zeit. Sie scheinen Menschen zu mögen.

Das Männchen fällt sofort durch sein buntes Gefieder auf: Ähnlich wie bei der Stockente präsentiert es sich in einem weit sichtbaren Kleid, während das Weibchen sehr unscheinbar aussieht. Auch hier ist die Brut der Grund: Das Weibchen soll sich am Ufer verstecken können.

Die Mandarinenente ist ein Neozoon

Die Mandarinente gilt in Deutschland als sogenannter Neozoon: Das sind Tierarten, die nach 1492 durch den Menschen außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets eingeführt wurden. Die Entenart hat ihre Heimat im Osten Asiens: In China, Japan und Korea. Daher stammt auch ihr Name. Die Tiere leben etwa seit dem 18. Jahrhundert in Europa. Sie wurden als Ziergeflügel gehalten.

Viele Tiere entkamen oder wurden gezielt freigelassen und konnten sich in der freien Natur etablieren. Inzwischen gibt es wilde Brutpaare auch in Deutschland – vor allem in Parks, Auenlandschaften und an stillen Gewässern wie der Havel.

Mandarinenente (Aix Galericulata)

Wir finden die Männchen der Mandarinenente wunderschön: Nicht nur das leuchtend bunte Gefieder, sondern auch das weiße Gesicht und die beiden orangefarbenen Segelfedern auf dem Rücken unterscheiden sie deutlich von den anderen Entenarten.

Die Weibchen ähneln in ihrem Gefieder der Stockente. Dennoch erkennst du sie sofort: Sie tragen an ihren Augen einen weißen Strich. Auf ihrem Rumpf haben sie einige weiße Federn. Wir haben die Tiere noch nie brüten gesehen: Ihre Nester sind versteckt, manchmal befinden sie sich gar nicht in der Nähe des Wassers.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: Etwa 10–15 Jahre, teils länger in Gefangenschaft

- Größe: Körperlänge: ca. 40–50 cm | Spannweite: 65–75 cm

- Futter: Pflanzen, Samen, Eicheln, Insekten, kleine Schnecken und Würmer

- Gewicht: 0,5–0,7 kg

Die Entenart ist sehr ruhig und friedliebend. Werden sie gefüttert, lassen sie anderen gern den Vortritt. Mit den etwas aggressiveren Stockenten mögen sie sich nicht anliegen. Sie schwimmen unaufgeregt über den See, und obwohl sie mittlerweile dazugehören, sind sie immer wieder ein Hingucker.

Population

Die Mandarinenente gab es gar nicht, als ich ein Kind war. Heute kannst du sie in den Havelgewässern rund um Werder häufiger beobachten. Im Jahre 2016 gab es etwa 180 Reviere in Brandenburg, in denen die Vögel gebrütet haben. Es ist schwierig, konkrete Zahlen zu nennen. Ich würde schätzen, das auf mehr als zehn Stockenten-Paare ein Mandarinenenten-Pärchen kommt. In Europa brüten etwa 10.000 Mandarinenenten, davon leben etwa 7.000 allein in Großbritannien.

Die Brutzeit liegt zwischen April und Juni. Das Weibchen bebrütet neun bis zwölf Eier in bis zu 30 Tagen. Eine Entenfamilie mit Jungen haben wir leider noch nie gesehen.

Was wir gern beobachten

Wir freuen uns immer, wenn die Mandarinenenten vorbeischwimmen. Sie sind irgendwie anmutig, nie aggressiv, und sie bringen einen exotischen Touch auf unsere Havel. Wir möchten diese bunten niedlichen Vögel nicht mehr missen.

8. Kolbenente

Wir waren immer überzeugt, dass die Kolbenente, ebenso wie die exotische Mandarinenente, gar nicht auf unsere Havel gehört. Sie sieht ebenso bunt uns außergewöhnlich aus. Doch die Kolbenente ist kein Neozoon: Sie stammt aus Europa.

Dass ich mich nicht erinnern kann, sie während meiner Kindheit beobachtet zu haben, kann den Grund haben, dass eben diese Kindheit schon ziemlich lange her ist: Die Kolbenente ist in Südosteuropa und im Mittelmeer heimisch. Seit den 1990er-Jahren lebt sie vermehrt auch auf unseren Gewässern.

Auf der Havel sehen wir die Kolbenente deutlich seltener, als die Mandarinenente. Nur ein einziges Mal ist es uns gelungen, ein schönes Foto aufzunehmen.

Kolbenente (Netta Rufina)

Die Kolbenente war einmal eine seltene Art in Deutschland. Forscher vermuten, dass sie durch den Klimawandel und durch günstige Brutbedinungen in unseren Breiten heimisch wurde. Sie mag ruhige Gewässer und Flüsse, die sehr langsam fließen.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: 8–12 Jahre

- Größe: Körperlänge: ca. 50–58 cm | Spannweite: 85–95 cm

- Futter: Hauptsächlich Wasserpflanzen (wie Tausendblatt oder Armleuchteralgen), aber auch Insektenlarven und kleine Weichtiere

- Gewicht: 1–1,5 kg

Das Männchen fällt durch das knallige Orange seines Kopfes auf. Der Schnabel leuchtet rot. Wie bei den anderen Enten, ist das Weibchen mit seinem hellbraunen Gefieder unscheinbar. Du musst zweimal hinschauen, um es von der Mandarinenente zu unterscheiden. Es hat unter der Augenpartie ein weißes Gefieder, das unter dem hellen Braun hervorsticht. Leider haben wir bislang noch kein Weibchen gesichtet. Es gilt aber als sicher, dass die Tiere in Brandenburg brüten.

Population:

Der Bestand der Kolbenente umfasst etwa 350.000 bis 450.000 Tiere weltweit. Davon leben nur etwa 15.000 in Europa. Auf der Havel sind sie seit den 1990er-Jahren heimisch. Genaue Zahlen zum Bestand gibt es nicht.

Die Brutzeit der Kolbenente liegt zwischen Mai und Juni und dauert etwa 25 bis 28 Tage. Sechs bis zwölf Eier liegen im Nest. Die Küken verlassen es unmittelbar nach der Geburt. Sie können sofort schwimmen, werden aber von der Mutter in der ersten Zeit gefüttert.

Was wir gern beobachten

Diese Entenart ist auf der Havel wirklich noch selten. Eine größere Anzahl soll auf dem Tegeler See leben: Wir waren dort schon und haben auch mal übernachtet, aber auch dort sind uns keine Exemplare begegnet. Es ist besonders, diese Vogelart zu sehen. Sie soll sich immer stärker ausbreiten: Vielleicht kommen bald ein paar schöne Fotos von einem Entenpaar hinzu.

9. Fischreiher – ein Wasservogel, der nicht schwimmt

Der Fischreiher ist ein exzellenter Taucher und Räuber. Er steht unbeweglich im Wasser und wartet auf seine Beute. Wenn er sie gesichtet hat, schießt er ins Wasser und hält tatsächlich einen Fisch im Schnabel.

Charakteristisch für diese Tiere ist, dass sie nicht schwimmen. Sie können tief tauchen und wie ein Pfeil ins Wasser gleiten. Das tun sie aber nur, wenn sie auf der Jagd nach Beute sind. Ansonsten baden sie höchstens einmal ihre Füße im Wasser.

Graureiher (Ardea Cinerea)

Der offizielle Name der Vögel ist Graureiher. Er steht aufgrund seiner Beute in Konkurrenz mit den Fischern. Dennoch gibt es eine stabile Population: Nahezu bei jeder Ausfahrt mit unserem Boot sehen wir mindestens einen dieser besonderen Vögel.

Wenn sie sich auf einem privaten Steg niedergelassen haben, ist allerdings zweimaligen Hinschauen erforderlich: Die echten Tiere stehen so unbeweglich, dass es häufig gar nicht auffällt, wenn auf den Stegen lebensechte Attrappen aufgestellt wurden.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: Durchschnittlich etwa 5 Jahre in freier Wildbahn, maximal dokumentiert bis 23 Jahre

- Größe: Körpergröße bis ~100 cm | Spannweite bis ~155–170 cm

- Futter: Fische, Frösche, Molche, Kleinsäuger, Wasservögel, Insekten – ein opportunistischer Jäger, der in seichtem Wasser oder am Ufer lauert

- Gewicht: zwischen 1,0 und 2,0 kg

- Besonderheit: Fischreiher schwimmen nicht, sondern fliegen oder warten am Ufer oder auf Bäumen und Ästen auf ihre Beute

Du erkennst den Fischreiher an seinem spitzen Schnabel und an dem grau-weißen Gefieder. Er lebt nicht nur an Seen und Flüssen, sondern auch in Städten, in denen sich stehende oder seichte Gewässer befinden.

Die Tiere leben in seichten Gewässern in Ufernähe. Dort stehen sie auf Ästen oder Baumstümpfen und anderen Elementen, die aus dem Wasser ragen. Sie sind gar nicht in der Lage, klassisch zu schwimmen. Wenn sie fliegen, dann steigen sie nicht sehr hoch.

Population:

Der Fischreiher ist überall in Europa heimisch, dabei wächst sein Bestand seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ständig an. Von den knapp 300.000 Brutpaaren in Europa leben etwa 27.000 in Deutschland. An der unteren Havel sind mehr als 32 Brutpaare dokumentiert. In unserer Region kannst du die Tiere häufig beobachten.

Die Tiere brüten von März bis Juni zwei bis fünf Eier aus. Die Zeit beträgt etwa vier Wochen. Ausgewachsene Fischreiher sind Einzelgänger, die in ihrem Revier jagen und dieses auch verteidigen. Sie kommen nur zur Brutzeit mit ihren Artgenossen zusammen. Dann brüten sie in sogenannten Reiherkolonien, wo ihre Nester nebeneinander liegen. Eine solche Kolonie befindet sich auf der Havel bei Potsdam.

Die Jungen sind für bis zu acht Wochen Nesthocker, sie werden von beiden Eltern gefüttert. Wenn sie das Nest verlassen, bleiben sie noch eine Zeitlang mit den Eltern zusammen.

Was wir (nicht so) gern beobachten

Eigentlich beobachten wir den Fischreiher sehr gern, wenn er unbeweglich am Uferrand steht und auf seine Beute wartet. Doch es gab eine Ausnahme: Eines Abends sahen wir ein Exemplar auf dem Dach unseres Hauses stehen. Wir waren beeindruckt und nahmen sofort ein Foto auf. Die Ernüchterung kam am nächsten Tag: Unsere acht Jahre alten Goldfische, die in einem kleinen Teich im Garten schwammen, waren verschwunden. Seitdem stehen wir den Tieren nicht mehr so wohlwollend gegenüber.

10. Möwe

Möwen siehst du nicht nur an der Nord- oder Ostsee, sondern auch an der Havel und ihren Seen. Sie sind kleiner, als ihre Brüder und Schwestern, die am Meer leben. Derzeit bekommst du sie eher selten zu Gesicht. Es gab einmal andere Zeiten, in denen sie in kleinen Kolonien auf der Havel schwammen.

Silbermöwe (Larus Argentatus)

Die Silbermöwe wird in der Biologie als sogenannter Kulturfolger bezeichnet. Das sind Tiere, die sich dem Menschen aktiv annähern und sich Umgebungen erschließen, ein denen wir leben. So erklärt es sich, dass sie von der Nord- und Ostsee, wo sie heimisch sind, zu uns an die Havel kamen.

Wissenswertes

- Lebenserwartung: bis zu 30 Jahre, im Durchschnitt etwa 10–15 Jahre

- Größe: Länge: 55–67 cm | Spannweite: 125–150 cm

- Futter: Sehr flexibel: Fisch, Muscheln, Aas, Abfälle, Insekten, kleine Säuger, auch Brutvögel anderer Arten → Allesfresser mit starker Anpassung an Menschen

- Gewicht: 0,8–1,5 kg

Silbermöwen halten sich sehr gern in der Nähe der Ufer oder in Hafenbecken auf. Sie sind in Berlin und Potsdam häufiger anzutreffen, als bei uns. Schau dir das Foto der Verwandten aus Warnemünde an: Es ist eine Mantelmöwe, die sehr viel größer ist.

Silbermöwen, die bei uns leben, sind mindestens genauso frech. Sie stehlen gern mal ein Brot oder ein Brötchen, wenn du im Freien eine Mahlzeit genießt. Ihre Scheu vor dem Menschen haben sie verloren.

Population

Die Silbermöwe ist an der Havel nicht traditionell heimisch: Sie lebt in der Nähe des Ufers und am Rande der Marinas. Zeitweise sind die Vögel auch in Städten zu sehen. Wie in ihrem heimischen Lebensraum, lieben sie Essensreste und halten sich gern in der Nähe von Papierkörben und Müllplätzen auf.

In Deutschland gibt es etwa 15.000 Tiere, die überwiegend an den Küsten der Nord- und Ostsee leben. In Europa gibt es knapp 1 Million Silbermöwen, ihr Lebensraum konzentriert sich auf die Küsten.

Silbermöwen brüten von Mai bis Juli. Die Brutzeit dauert etwa einen Monat. Die Jungen bleiben noch etwa 40 Tage im Nest und werde von den Eltern versorgt, bis sie flügge werden.

Was wir (nicht so gern) beobachten

An der Havel hatten wir mit den Möwen in den letzten Jahren nicht so viele Begegnungen. Sie können aggressiv werden, wenn sie beim Füttern nicht genug abbekommen. An der Nordsee klauen die Möwen gern mal den Imbiss aus der Hand. Vorsicht ist geboten, denn die Tiere sind sehr groß, der Schnabel ist scharf. Sie wühlen in Papierkörben herum und stopfen sich schon einmal eine ganze Eistüte in den Mund, die ein Kind zuvor fallengelassen hat. Dennoch ist die Population nicht gefährdet.

Damit schließe ich den Streifzug durch das Vogelparadies Havel ab und komme zu einer Kontroverse: Sollten wir heute noch Enten – und andere Wasservögel – füttern?

Kontroverse: Enten füttern – ein Relikt aus meiner Kindheit

Ich bin faktisch mit einem kleinen Brotbeutel in der Hand aufgewachsen. In ihm waren Brotkrumen, immer von guter Qualität, niemals verschimmelt. Wir haben die Tiere am Ufer gefüttert, oder auf der Inselbrücke in Werder (Havel): Bei Spaziergängen mit meiner Omi, mit dem Kindergarten, später mit der Schule. Unsere Kinder haben die Tradition fortgesetzt, den Enkeln ist es heute verboten.

Die Stadt begründet das Verbot mit dem Schutz der Tiere. Das ist auch zu begrüßen, doch dass Werder finanziell nicht so gut aufgestellt ist und jeden Cent benötigt, spielt sicher auch eine Rolle. Wer die Enten vom Ufer oder der Brücke aus füttert, zahlt ein Ordnungsgeld.

Die Havel kippt nicht um, die Population ist stabil

Als die Stadt das Verbot in Einheit mit einem großen Maßnahmenkatalog vor einigen Jahren einführte, gab es wilde Diskussionen in einer stadtinternen Gruppe auf Facebook. Eine selbsternannte Tierschützerin tat sich besonders hervor. Sie beschrieb wortreich das baldige Umkippen des Flusses durch die Brotmengen, und wie die Tiere quälend verenden würden. Beides kann ich nach einem halben Jahrhundert Leben an der Havel nicht bestätigen.

Die Havel ist sauberer, als zu der Zeit, in der ich mit meiner Omi auf der Inselbrücke stand. Und den Enten geht es prächtig. Dennoch wissen wir, dass Brot schädlich ist: Es enthält Zucker und Tiebmittel, die im Magen aufquellen können. Wenn Ente, Schwan & Co Massen davon konsumieren, dann können sie verenden. Zudem entspricht Brot überhaupt nicht ihren Nahrungsgewohnheiten. In diesem Artikel ist das sehr gut erklärt.

Wir beschränken uns auf sehr kleine Mengen, die wir bewusst unter den einzelnen Tieren verteilen. Wir haben nicht immer Brot dabei, es ist kein Hobby und kein Samariterdienst: Eher gibt es uns die Möglichkeit, tolle Fotos aufzunehmen. Grundsätzlich füttern wir nur Brot, das wir selbst auch essen. Verschimmelte Lebensmittel gibt es in unserem Haushalt nicht.

Brot verboten – Wels erschossen

All das klingt wie eine Rechtfertigung, und das soll es auch: Wir stehen dazu, dass wir den Tieren hin und wieder etwas Ungesundes zukommen lassen. Tierschutz, so denken wir, hat es woanders nötiger. Kürzlich wurde ein überdimensionaler Wels im Brombachsee in NRW erschossen, weil er Badegäste gebissen hat. Das lasse ich einmal so stehen. Wir können das Thema aber gern in den Kommentaren diskutieren.

Miniserie: Werder (Havel) auf dem Wasser entdecken

Die Beschreibung des Vogelparadieses an unserem Teil der Havel ist der erste von vier Teilen meiner Miniserie „Werder (Havel) auf dem Wasser entdecken“. In den folgenden Artikeln erfährst du mehr über unsere Seenlandschaft und die Möglichkeit, sie auf dem Boot oder einem Fahrgastschiff zu erkunden. Es ist geplant, die Serie als E-Book zu veröffentlichen.

Ein Thema – vier Artikel

- Vogelparadies Havel: Begegnung mit Schwan, Komoran & Co

- Seen rund um Werder (Havel): Natur und Badeplätze im Überblick

- Bootstouren in Werder (Havel): Erlebe die Stadt vom Wasser aus

- Werder (Havel): Fahrgastschiff oder Gondel? – Kleiner Guide

Wenn du bei jeder Tour am oder auf dem Wasser die Vogelwelt auf dem Wasser gezielt beobachtest, kannst du von den zehn vorgestellten Bewohnern sicher viele – vielleicht auch alle – sehen und ein Foto aufnehmen.

ISSN 3053-6731