Schloss Schönhausen: Von Elisabeth-Christine bis Erich Honecker

Schloss Schönhausen hat viel gesehen. Die preußische Königin Elisabeth-Christine verbrachte ihre Sommer dort: Sie bekam das Schloss von ihrem Gatten Friedrich dem Großen nach der gemeinsamen Krönung geschenkt. Er wollte eine Ehe auf Distanz. Mehr als 50 Jahre trug das Schloss ihre Handschrift, bis es in der Bedeutungslosigkeit versank. Es überstand die Kriege nahezu unbeschadet. Die DDR verhalf ihm zu neuem Glanz: Erst war es Sitz des Staatspräsidenten Wilhem Pieck, dann Staatsratsgebäude und schließlich Gästehaus der SED-Regierung. Nach der Wende fiel es in den Dornröschenschlaf, bis es die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten im Jahre 2006 erwerben konnte. Heute ist es ein Museum, das eine Geschichte zweiter Epochen erzählt, die nichts miteinander gemein haben. Und gerade das ist spannend. Erfahre mehr, über ein Haus, das einer preußischen Köngin und dem russischen Staatschef Michail Gorbatschow als Schlafgemach diente.

Das Wichtigste in Kürze:

- Schloss Schönhausen war der Sommersitz von Königin Elisabeth-Christine von Preußen, der Gemahlin Friedrichs des Großen

- Es liegt im Berliner Bezirk Niederschönhausen, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR

- Die SED-Regierung nutzte es zunächst als Amtssitz, später als Gästehaus

- In der Ausstellung sind beide Epochen der Nutzung berücksichtigt

- Sehenswert sind die eindrucksvolle Freitreppe, die Wohnräume der Königin im Erdgeschoss und das Regierungszimmer des Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck

- Der Schlosspark ist klein, aber wegen seines alten Baumbestandes solltest du einen Spaziergang einplanen

- In unmittelbarer Nähe befindet sich der Majakowskiring mit den ehemaligen Wohnhäusern einiger SED-Größen

Praktische Infos

- Öffnungszeiten: Sa/So, 10–16.30 Uhr

- Eintritt: ab 6 € (Stand 2025)

- Adresse: Tschaikowskistraße 1, 13156 Berlin

- Anreise: Mit dem ÖPNV oder den Auto, Parkmöglichkeiten vor Ort

- Besuchsdauer: ca. 1–2 Stunden

- Tipp: In der Wintersaison nur mit Führung zu besichtigen

Elisabeth-Christine und ihr Sommerschloss

Elisabeth-Christine, Königin von Preußen, hat einen eher geringen Bekanntheitsgrad. Sie wurde 1715 als Elisabeth-Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern in Wolfenbüttel geboren. Ihr Vater entstammte einer Nebenlinie des Hauses Hannover, die eher unbedeutend war. Dennoch gelang es ihren Eltern, sie im Jahre 1733 mit dem preußischen Kronprinzen Friedrich zu vermählen. Bis zum Tod ihres Schwiegervaters, dem Soldatenkönigs Friedrich-Wilhem II., lebte sie mit ihrem Mann zusammen. Das junge Paar residierte ab 1736 auf Schloss Rheinsberg.

Mit seiner Thronbesteigung im Jahre 1740 beschloss Friedrich, von seiner Gemahlin ein getrenntes Leben zu führen. Die Ehe blieb kinderlos. Ob sie jemals vollzogen wurde, ist unter den Historikern nicht eindeutig geklärt. Elisabeth-Christine bezog eine große Wohnung im Berliner Schloss, während Friedrich im Potsdamer Stadtschloss lebte und Sanssouci als Sommerwohnsitz errichten ließ. Das Paar sah sich wenige Male im Jahr zu besonderen Anlässen.

Elisabeth-Christine kannte Schloss Schönhausen, während ihrer Fahrten nach Rheinsberg hatte sie dort übernachtet. Sie schloss es wegen des schönen Gartens und der besonderen Lage auf dem Land in ihr Herz. Friedrich schenkte es ihr im Jahre 1740. Bis zu ihrem Tod 1797 lebte die Königin in den Monaten Juni bis August/September auf ihrem Schloss und gestaltete es nach ihren Wünschen um.

Kein böses Wort über den König

Es gilt als erwiesen, dass Elisabeth-Christine unter der Trennung von ihrem Ehemann litt. In Briefen äußert sie ihre Zuneigung zu ihm und verlor nie ein böses Wort darüber, dass sie ihre angedachten Rolle als Königin von Preußen und Mutter zahlreicher Kinder nicht ausfüllen durfte. Sie selbst wuchs mit fünf Geschwistern auf. Zwei weitere waren früh verstorben. Ihre Erziehung war darauf ausgerichtet, Ehefrau und Mutter zu sein.

Einige Quellen sprechen von einer Verbannung Elisabeth-Christines nach Schönhausen. Das ist aber nicht belegt: Sie verbrachte die Zeit gern auf ihrem Schloss, gestaltete es nach ihren Wünschen um und bewies dabei einen exklusiven, sehr modernen Geschmack. Die Ausstattung war jedoch einfacher, als im Sommerschloss ihres Ehegatten. Friedrich gedachte ihr nicht so viele Mittel zu, wie er selbst für seine Residenzen gebrauchte.

Eine bescheidene und würdevolle Königin

Die Königin nahm das Schicksal, das sie von ihrem Ehemann trennte, an. Sie gab in Berlin und in Schönhausen Gesellschaften und galt in ihrem Wesen als würdevoll und bescheiden. Sie war gebildet, sprach mehrere Sprachen, las und widmete sich ihren musischen Interessen. Gern unterstützte sie arme Menschen und Waisenhäuser. Friedrich gegenüber zeigte sie sich immer loyal. Ein enges Verhältnis unterhielt sie zu seinem Neffen, dem späteren König Friedrich-Wilhelm II. Er besuchte sie oft auf Schönhausen. Es gilt als ihr Vermächtnis für ein Leben, das bescheiden und wirkungsvoll war, aber doch im Schatten ihres mächtigen Ehemannes stand.

Schloss Schönhausen – eine kleine Geschichte

Schloss Schönhausen liegt in einer einstigen Auenlandschaft den kleinen Flusses Panke. Er entspringt in Bernau und fließt in die Spree. Im 17. Jahrhundert befanden sich die Dörfer Pankow und Niederschönhausen in der Nähe. Das ungenutzte Areal ging im Jahre 1662 an Sophie Theodore zu Dohna über. Sie brachte aus ihrem Heimatland Holland Kenntnisse über die Landwirtschaft mit, die sie auf dem Areal erfolgreich betreiben ließ.

In dieser Zeit entstand ein Herrenhaus, das Sophie Ehemann Christian Albrecht zu Dohna in Auftrag gab. Es stand jedoch nicht an gleicher Stelle. Nach dem Tod des Ehepaars von Dohna ging der Besitz an einen General des Großen Kurfürsten. Ernst von Grumbkow ließ zwischen 1685 und 1690 ein Schloss errichten, das sich am jetzigen Standort befand. Nachdem Kurfürst Friedrich III., ab 1701 König Friedrich I. in Preußen, das Schloss erworben hatte, befand es sich im Besitz der Hollenzollern.

Nach der Thronbesteigung erweiterte Friedrich das Schloss, zog aber im Jahre 1709 nach Charlottenburg um. Im Schloss lebten Hofbedienstete, bis es Elisabeth-Christine im Jahre 1740 bezog. Bis zu ihrem Tod im Jahre 1797 vergrößerte sie das Gebäude, ließ das markante Treppenhaus einbauen und einen gepflegten Garten anlegen. Er war deutlich größer als heute und bildete attraktive Sichtachsen, die du nur noch erahnen kannst. In den Räumen im Erdgeschoss kannst du die Handschrift Elisabeth-Christines deutlich erkennen.

Zwischen 1797 und 1945

In den folgenden knapp 200 Jahren erlebte Schloss Schönhausen wechselvolle Zeiten. Hochrangige Familienmitglieder nutzten das Schloss nicht mehr. Es diente als Exil für Mitglieder der niederländischen Königsfamilie. Im 19. Jahrhundert nahm die Schwester von Königin Luise von Preußen, Friederike von Cumberland, einige Verschönerungsarbeiten vorrangig am Garten vor und bewohnte das Schloss zeitweise. Sie beauftrage den preußischen Landschaftsgärtner Peter Joseph Lenné. Aus dieser Zeit stammen die heute mehr als 200 Jahre alten Platanen, die du nach deinem Rundgang im Schlosspark bewundern kannst.

Im Jahre 1837 wechselte Friedrike nach Hannover: Ihr Gatte war dort König geworden. Schloss Schönhausen wurde nicht mehr genutzt und war dem Verfall preisgegeben. Nach einem Brand im Jahre 1928 wurde es notdürftig saniert. In den 1930er-Jahren diente das Schloss als Kunsthalle, schließlich erfolgte eine Modernisierung. Im Jahre 1945 wurden die Hohenzollern von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet.

Schönhausen zur DDR-Zeit

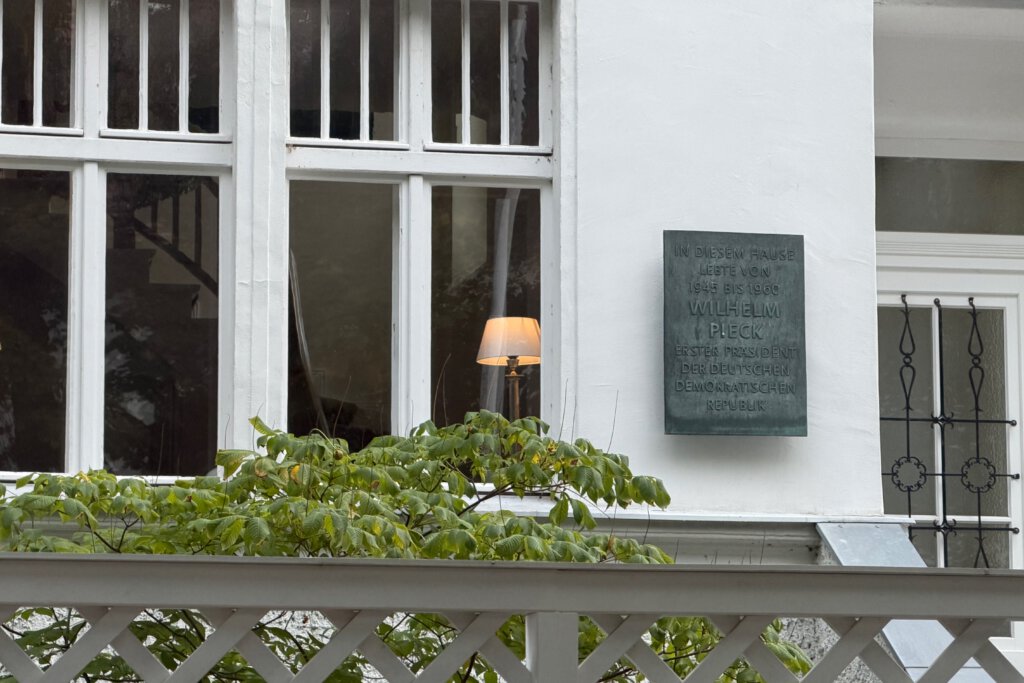

Staatspräsident Wilhelm Pieck erklärte Schloss Schönhausen nach der Gründung der DDR im Jahre 1949 zu seinem Amtssitz. Die DDR-Regierung verkleinerte den Park und errichtete eine Mauer, die du bis heute sehen kannst. Nach dem Umzug der SED-Führung in das Staatsratgebäude in Berlin Mitte wurde Schönhausen zum Gästehaus der DDR-Regierung. Der letzte hochrangige Gast, der dort übernachtete, war Michail Gorbatschow im Jahre 1989. Er kam zu den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR. Einen Monat später fiel die Mauer.

Nach der Wende

Die „Zwei-Plus-Vier“- Verhandlungen fanden in der Wendezeit auf Schloss Schönhausen statt. Eine Zeitlang war es Sitz der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, bis die Preußische Stiftung Schlösser und Gärten das Schloss übernahm. Seit Dezember 2009 ist es ein Museum, das an Elisabeth-Christine und an die Zeit der DDR-Regierung erinnert.

Besuch als Führung oder individueller Rundgang

Wenn du an einer Führung teilnimmst, bekommst du interessante Informationen über das Leben der Königin und kannst Fragen stellen. An den Wochentagen ist das Schloss ausschließlich mit einer Führung zu besichtigen.

Am Wochenende kannst du die Räume in der Sommerperiode mit einem Audioguide besuchen. Im Winter ist das Schloss nur an den Wochenenden geöffnet. Es werden ausschließlich Führungen angeboten. Die Tickets kaufst du vor Ort, eine Online-Reservierung mit Termin für die Führung ist leider nicht möglich. Wir hatten eine Führung gebucht und etwa 20 Minuten gewartet.

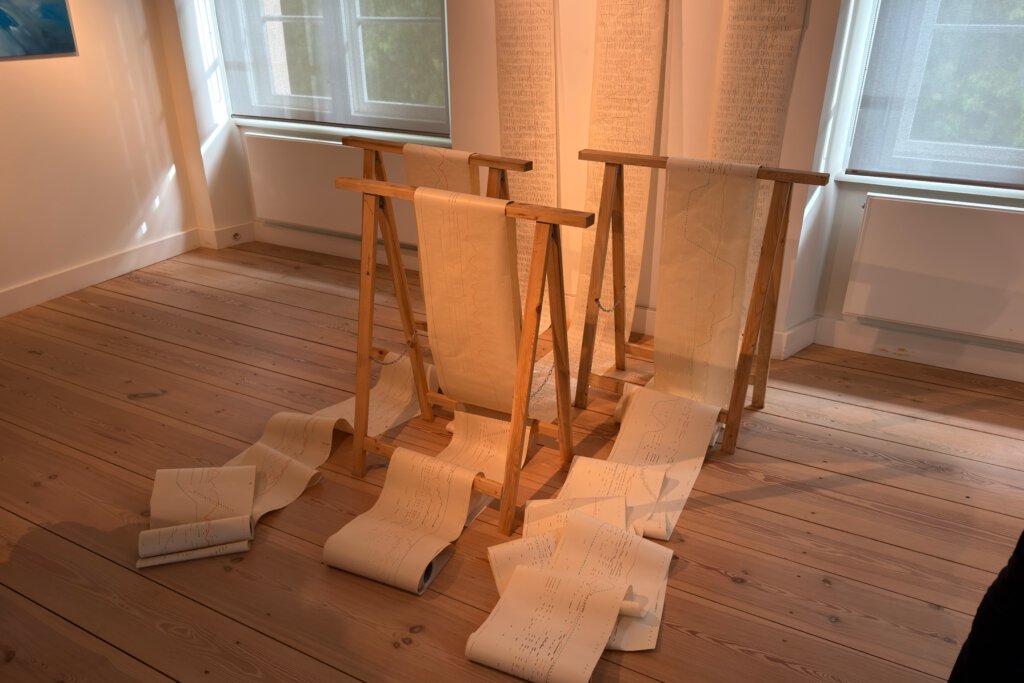

Ausstellung „Im Fluss der Zeit“

In dieser Zeit sahen wir uns eine Ausstellung mit abstrakter Kunst im Dachgeschoss an. Sie trägt den Namen „Im Fluss der Zeit“ des Vereins KunstEtagenPankow (KEP). Es werden Bilder, Arrangements und Skulpturen gezeigt. Wir sind eher traditionell-historisch interessiert und konnten mit der Aussage der Exponate nicht so viel anfangen. Doch wenn du auf die Führung wartest, solltest du dir die Ausstellung anschauen. Vielleicht hast du ja eine ganz andere Meinung als wir?

Du erreichst die Ausstellung mit einem Fahrstuhl. Sei rechtzeitig wieder im Museumsshop: Dort startet die Führung. Sie dauert etwa eine Stunde. Wenn du dir die Räume individuell mit dem Audioguide anschaust, bist du zeitlich nicht gebunden.

Das Erdgeschoss: Die Wohnräume von Elisabeth-Christine

Das Erdgeschoss der Ausstellung ist der Zeit von Elisabeth-Christine gewidmet. Sie bewohnte das Schloss von 1740 bis 1797. Danach wurde es auf verschiedene Weise genutzt. Leider sind von der originalen Einrichtung kaum noch Stücke vorhanden. Sie wurden von den Erben verkauft oder in andere Schlösser verbracht. Die Wände mit den Papiertapeten sind rekonstruiert. Das Mobiliar stammt aus der Zeit, in der die Königin lebte. So bekommst du einen authentischen Eindruck, wie die Wohnung im 18. Jahrhundert eingerichtet war.

Audienzkammer

In der Audienzkammer bekommst du eine erste Vorstellung von der Ausstattung der Räume in dem Zeitraum, in dem Elisabeth-Christine in dem Schloss lebte. An den Wänden hängen Portraits der Königin, in einer Ecke steht die Sänfte, in der sie sich tragen ließ. Es stellt sich die Frage, wie sie mit ihren weiten Kleidern in diese enge Kammer steigen konnte. Immerhin ließ sich das Dach für einen einfacheren Einstieg öffnen.

Die Papiertapeten, ein absolut modernes Highlight im 18. Jahrhundert und eine Neuerung, die wir heute als „hipp“ bezeichnen würden, sind in diesem Raum an einer Wand erhalten. Es handelt sich um ein feines Rosenbouquet.

Möbel im Original sind leider kaum vorhanden. Doch die Ausstellung zeigt Stücke aus der Zeit, sodass du einen kleinen Eindruck bekommst, wie Elisabeth-Christine gelebt und welche Einrichtung sie bevorzugt hat.

Ursprünglich befand sich das Audienzzimmer im ersten Stock. Doch der älteren Königin war die Treppe zu beschwerlich, deshalb verlegte sie ihre Audienzen in diesen Raum im Erdgeschoss.

Vorkammer

In der Vorkammer warteten die Gäste, bis sie von Elisabeth-Christine empfangen wurden. Die Stühle, die du an den Wänden siehst, sind im Original erhalten. Sie bilden mit der gegen Ende des 18. Jahrhunderts modernen Tapete eine Einheit. Die Königin ließ sie im hohen Alter anbringen, weil sie sich für die neueste Mode interessierte. Stühle und Tapeten bilden eine optische Einheit.

Der Fußboden ist nicht mehr original, er stammt aus der Zeit, in der das Schloss Gästehaus der DDR gewesen Über den Türen siehst du Stilleben. Diese wertvollen Gemälde stehen für die Periode des Rokoko.

Gartensaal

Ursprünglich hatte der Gartensaal eine sehr hohe Decke: Sie reichte über drei Etagen. Elisabeth-Christine veränderte den Raum, indem sie eine Zwischendecke einziehen ließ. In der ersten Etage entstand auf diese Weise ein Festsaal. Bodentiefe Fenster gaben den Blick auf den schönen Garten frei und boten gleichermaßen einen direkten Zutritt nach draußen. Ich empfinde den Blick aus den Fenstern auf das satte Grün immer sehr angenehm.

An der Wand siehst du zahlreiche Gemälde von attraktiven jungen Frauen. In einer Ecke wird ein Kleid präsentiert, das eine der Frauen trägt. Die jungen Frauen sind Hofdamen, die bis zu ihrer Heirat in Diensten Elisabeth-Christines standen. Die Portraits werden als „Schönheitengalerie“ bezeichnet. Sie wurden von Antoine Pesne portraitiert.

Weiße Kammer

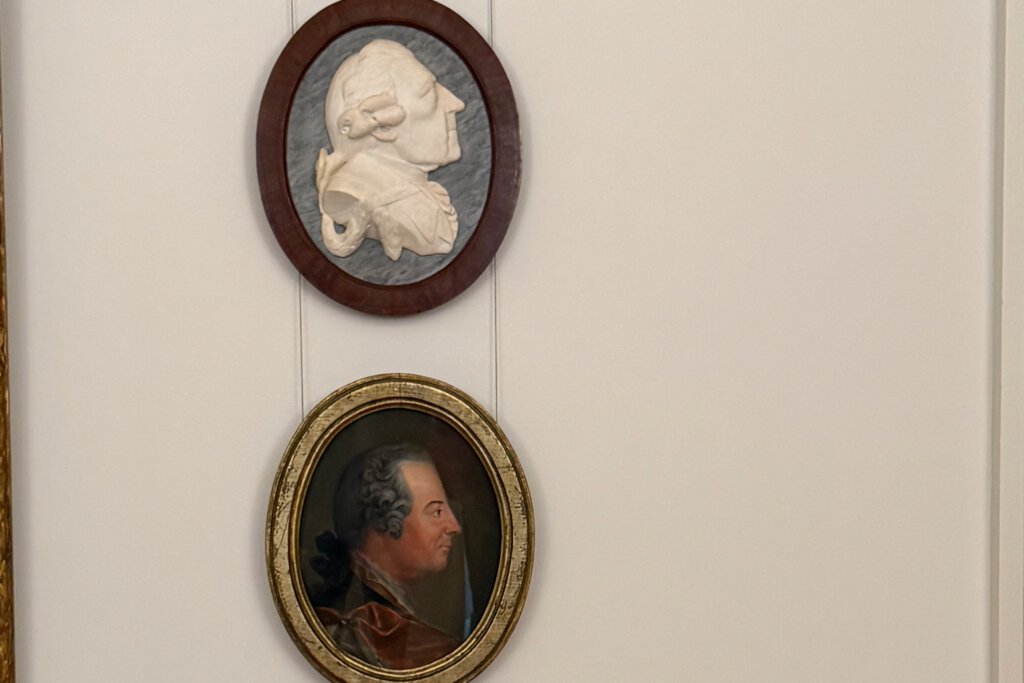

In der „Weißen Kammer“ kannst du Gemälde bewundern, die für die Königin sehr wichtig waren. Im Mittelpunkt steht ihr Gatte, der preußische König, den sie kaum sah. Umso erstaunlicher ist es, dass sie ihre Wohnräume mit Portraits von ihm schmückte. Hat sie unter ihrem Leben gelitten oder doch für sich angenommen? Diese Frage stellten wir uns, nachdem wir die Führung beendet hatten.

Originale Ausstattungsstücke gibt es in dieser „Weißen Kammer“ nicht mehr. Bei der Einrichtung des Museums wurden in der „Weißen Kammer“ Bilder gesammelt, mit der Elisabeth-Christine andere Räume geschmückt hatte. Du siehst auch ein Porträt ihrer Schwester Luise Amalie, zu der sie eine enge Verbindung hatte.

Die originale Wandgestaltung des Raumes ist leider nicht mehr erhalten. Insgesamt wirkt er eher unscheinbar, der Fokus liegt auf den Bildern. Während der Führung bleibt für die Betrachtung leider nicht so viel Zeit. Wie die Königin die Kammer ursprünglich eingerichtet hatte, erfährst du leider nicht.

Kammer mit „Print-Room-Tapete“

Der folgende Raum trägt die Bezeichnung „Kammer“. Auf den ersten Blick bist du über die Tapetenfragmente vielleicht verwundert. Doch sie haben einen hohen Wert: Es handelt sich um freigelegte Reste einer so genannten „Print-Room-Tapete“. Elisabeth-Christine hatte in ihrer Zeit ein gutes Händchen und viel Interesse an allem, was modern war. Die Tapeten wurden in China gefertigt und galten damals, so würde es der Berliner heute ausdrücken, als „der letzte Schrei“.

Die Szenen zeigen das Alltagsleben in China, das bei den europäischen Adligen des 18. Jahrhunderts ein großes Interesse hervorrief. In dieser Zeit entstand im Park Sanssouci das Chinesische Haus, welches der Fantasie von Elisabeth-Christines Ehemann Friedrich II. entsprang. Jedoch hat niemand aus der preußischen Königsfamilie China oder ein anderes asiatisches Land jemals besucht.

Die Tapete ist ein Geschenk von Elisabeth-Christines Neffen, Friedrich-Wilhelm II.. Im Gegensatz zu seinem Onkel, dessen Nachfolge er 1786 antrat, machte er seiner Tante die Aufwartung. Er besuchte sie auf Schloss Schönhausen und ließ sie an seinem Leben teilhaben. Dass er seinen Onkel verachtete, könnte eine Rolle gespielt haben.

Zederholzgalerie

Die Zedernholzgalerie ist der einzige Raum mit einer noch originalen Gestaltung. Und es ist das letzte Zimmer, das die Wohnverhältnisse aus der Zeit Elisabeth-Christines zeigt. Die originale Vertäfelung siehst du nur noch im Bereich um das Fenster. Auf dem Foto ist eine Nachbildung aus den 1960er-Jahren zu sehen. Die Galerie hatte einen Zugang zum Schlafzimmer der Königin, der heute leider nicht mehr existiert.

Du siehst Bilder von Persönlichkeiten, die Elisabeth-Christine etwas bedeuteten. Den Mittelpunkt bildet auch hier ein großes Gemälde ihres Ehemannes, das ihn in jüngeren Jahren zeigt. Es geht schon ein wenig ans Herz, wie sehr die Königin ihren Ehemann verehrte, obwohl dieser mit ihr nichts zu tun haben wollte und sie lediglich zu einigen offiziellen Anlässen an seiner Seite duldete. Du siehst den König außerdem auf einer Büste.

Im zweiten Teil der Führung – und auch, wenn du das Schloss individuell besuchst – gelangst du über die Freitreppe in die obere Etage. Sie ist für sich ein Bauwerk, das Eindruck erweckt.

Die opulente Treppe

Die Treppe mit dem weichen roten Teppich und dem weißen Geländer ist ein architektonisches Highlight, das auffällt. Elisabeth-Christine hatte sie in den 1760er-Jahren in Auftrag gegeben. Im Ursprung handelte es sich um eine Freitreppe, die im 20. Jahrhundert stabilisiert wurde und nicht mehr dem Original entspricht. Die Gestaltung in Weiß und Rot stammt aus der DDR-Zeit.

Dennoch war die Treppe eine Aufwertung gegenüber dem kleinen seitlichen Aufgang, der heute ebenfalls erhalten ist. Ohne den Hinweis der Schlossführerin wäre ich nicht darauf gekommen, dass es sich um ein sehr einfaches Geländer handelt, das auch in Häusern messergestellter Familien des 18. Jahrhunderts zu sehen war. Elisabet-Christine war eine Königin, die mit weniger Mitteln auskommen musste, als ihr Ehemann.

Dennoch ist die Treppe beeindruckend. Sie gibt dem Schloss einen majestätischen Charakter. Die heutige Gestaltung mit dem rot-weißen Kontrast stammt aus der Zeit der DDR.

Obergeschoss: Das Gästehaus der DDR-Führung

Elisabeth-Christine nutzte die Räume im Obergeschoss für den Empfang und die Unterbringung ihrer Gäste. Im Mittelpunkt stand der Festsaal, den sie durch das Einziehen der Zwischendecke schuf und prunkvoll verzieren ließ. Die anderen Zimmer führen dich zurück in die Zeit, in der Schloss Schönhausen das Gästehaus der DDR-Regierung gewesen war.

Der Festsaal

Wenn du Schloss Sanssouci kennst, dass kommt dir die Gestaltung der Decke und der Wände des Festsaals irgendwo bekannt vor. Elisabeth-Christine hat den Architekten ihres Ehemannes mit der Gestaltung beauftragt. Der Stil des friderizianischen Rokoko, der nach Friedrich II. benannt ist, findet sich in vielen anderen Gebäuden, die der König errichten oder umgestalten ließ. Und wieder haben wir uns gefragt, wie die Königen damit umging, dass ihr Ehemann das klassische Zusammenleben mit einer großen Schar Kinder nicht wollte.

Die Königin nutzte den Raum für größere Festlichkeiten. In der DDR-Zeit wurden dort Staatsgäste empfangen. Heute kannst du Konzerte besuchen und dich um mehr als 200 Jahre zurückversetzt fühlen, wenn du der klassischen Musik lauschst.

Kaminzimmer

Das Kaminzimmer ist einer der Räume, die aus der DDR-Zeit weitestgehend im Original erhalten sind. Im Jahre 1978 besuchte der Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlavi, die DDR. Eigens dafür wurden die Räume des Schlosses neu gestaltet. Das Kaminzimmer stammt aus dieser Zeit.

In den Jahren der DDR, zwischen 1949 und 1989, ließ die Führung der SED das Schloss dreimal umgestalten. Diese Sitzgruppe wurde von hochrangigen Gästen wie dem Schah benutzt. Im Übrigen war es eine der letzten Auslandsreisen von Reza Pahlavi. Ein Jahr später ging er ins Exil, der Iran wurde zu einer Islamischen Republik.

Arbeitszimmer von Wilhelm Pieck

Wilhelm Pieck war ab der Gründung der DDR bis zu seinem Tod im Jahre 1960 der Staatspräsident der DDR. Danach wurde das Amt nicht mehr besetzt. Die Aufgaben übernahm Walter Ulbricht als Staatsratsvorsitzender. Ziel war es, die gesamte Macht in den Händen der SED zu halten. Im Jahre 1968 wurde das Amt offiziell abgeschafft. Somit war Wilhelm Pieck der einzige Staatspräsident, sein Amtszimmer im Schloss Schönhausen ist im Original erhalten. Die Möbel sind eine Leihgabe des Deutschen Museums.

Nach dem Tod von Wilhelm Pieck nutzte Walter Ulbricht den Raum und ließ ihn nahezu unverändert. Im gleichen Jahr gründete sich der Staatsrat, dessen Vorsitzender Ulbricht wurde. Die SED-Führung ließ ein Gebäude in Berlin Mitte bauen, das heute dem wiederaufgebauten Berliner Schloss und dem Dom gegenüber steht. Mit der Einweihung dieses Staatsratsgebäudes zog die Regierung der DDR im Jahre 1964 nach Mitte um. Schloss Schönhausen wurde zum Gästehaus für hochrangige Staatsbesucher.

Übrigens: Auch Elisabeth-Christine hielt in diesem Raum Audienzen ab. Leider gibt es, wie in den anderen Bereichen des Schlosses, keinerlei Zeugnisse, wie er einmal ausgesehen haben könnte.

Die Schlafzimmer der hochrangigen Gäste

Im oberen Geschoss kannst du das Schlafzimmer der Gäste besuchen, die von der DDR auf Schloss Schönhausen empfangen wurden. Der letzte Politiker, der in diesem Bett schlief, war Michail Gorbatschow. Er wohnte den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 bei. Elf Tage später verkündete Erich Honecker seinen Rücktritt.

Abgesehen von der Deckengestaltung empfanden wir die Gästezimmer eher spartanisch. Es gab ein Zimmer für den Mann und ein zweites für die Frau. Unsere Schlossführerin betonte, dass die Paare dann doch selbst entscheiden durften, wo sie die Nacht verbrachten.

Bekannt kam uns das Badezimmer vor. Die quadratischen Kacheln, wie wir diese Badgestaltung nannten, hatten wir in unserem Badezimmer in Blau. Sie waren mit Glas überzogen und ließen sich sehr gut reinigen. Das Lila ist staatsmännisch tragend – oder doch gewöhnungsbedürftig? Mach dir gern selbst ein Bild.

Kleine Ausstellung zur Geschichte des Schlosses

Wir waren mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren, weil wir von unseren Eltern begleitet wurden, für die das Treppensteigen ein wenig beschwerlich ist. Doch abwärts wollten wir unbedingt über die eindrucksvolle Treppe laufen.

Gegenüber des Museumsshops siehst du eine Ausstellung in Form von Tafeln, die über die Entstehungsgeschichte des Schlosses informieren. Du kannst sie dir nach der Führung in Ruhe anschauen.

Der Garten von Schloss Schönhausen

Nimm dir unbedingt Zeit für einen Spaziergang durch den Schlossgarten! Auch wenn er nur noch klein und mit einer Mauer umzäunt ist, sind die fast 200 Jahre alten Platanen echte Naturdenkmäler und auch als solche ausgewiesen. Die Handschrift von Peter Joseph Lenné kannst du bis heute erkennen.

Die Pergola, die so wunderbar begrünt ist, stammt aus der Gestaltung von Lenné. Ebenso die Allee, die vom Schloss wegführt und einst einen weiten Blick bot. Um die von der SED-Spitze errichte Mauer ein wenig zu kaschieren, errichtete der Architekt Hans Grotewohl in den 1960er-Jahren im hinteren Ende des Gartens ein Teehaus aus Glas. Ob dir das gefällt, musst du selbst beurteilen. Abgesehen davon, dass die Optik so gar nicht in die barocke Gartenstruktur passt, ist es derzeit leider sehr sanierungsbedürftig.

In der Mitte des Schlossgartens befindet sich ein Teich mit Seerosen, an dessen Rand du verweilen kannst. Als wir das erste Mal im Park waren, fielen uns die majestätischen Stämme der Platanen auf, ohne dass wir seinerzeit wussten, wie alt die Bäume sind.

Die DDR-Führung liebte Mauern

Mauern waren beliebt, bei den Genossen der SED. Sie errichteten sie um Berlin, um ihr Domizil in Wandlitz und um den Schlossgarten in Schönhausen. Die Regierung wollte mit ihren Gästen unter sich sein.

Dem einst so schönen Schlossgarten setzt die Mauer, auch wenn sie im Sommer hinter dem Grün verschwindet, ein jähes Ende. Die Sicherheit Wilhelm Piecks musste gewährleistet bleiben. Heute bildet die Mauer die Außengrenze eines Kleinods im Berliner Stadtteil Niederschönhausen, der Entspannung und Erholung verspricht. Der Garten ist für Spaziergänge rund um die Uhr geöffnet.

Wir beendeten unseren Besuch mit einer Tasse Kaffee und Tee im Imbiss, der zusätzlich Zwiebelkuchen und eine vegane Suppe anbot. Deftiges mit Fleisch suchten wir auf der Speisekarte leider vergeblich, aber die indische Linsensuppe war trotzdem lecker.

Abstecher in den Majakowski-Ring

Bist du an dem einstigen Zuhause der DDR-Führung interessiert? Wenn du noch ein wenig Zeit hast, kannst du einen Spaziergang durch den etwa einen halben Kilometer entfernten Majakowski-Ring einplanen. Hier lebte die DDR-Elite in einer Straße, bis sie ab dem Jahre 1958 in die Waldsiedlung nach Wandlitz zog. Es war der Führung wichtig, einen gemeinsamen, eng eingegrenzten Raum zu haben.

Im Majakowski-Ring war das Zuhause von Erich Honecker, Otto Grothewohl, Wilhelm Pieck und vielen anderen Funktionären. Heute siehst du an einigen Häusern Gedenktafeln. Ob es den Bewohnern gefällt, dass wildfremde Menschen die Fassade ihres Hauses knipsen, ist nicht bekannt. Doch mit der Installation der Tafeln wird ja ein gewisses Interesse geweckt.

Wilhelm Pieck konnte zu Fuß zu seinem Amtssitz im Schloss Schönhausen laufen. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass er einen Fahrer hatte, der ihn den halben Kilometer chauffierte. Wenn du einen Spaziergang durch den Ring einplanst und dich für Architektur interessierst, kannst du einige dieser kleinen Villen entdecken und eine ruhige Ecke Berlins abseits des Zentrums genießen.

Zwischen Preußen und Sozialismus – ein Schloss im Wandel

Schloss Schönhausen ist ein Museum, das seine Besucher sehr eindrucksvoll durch den Wandel der Zeiten mitnimmt. Es hat viel gesehen: Von der Zeit der Kurfürsten über die glanzvolle Regierungsperiode Friedrichs II., über einen Dornröschenschlaf bis zur sozialistischen Diktatur könnten die Mauern sicher viele Geschichten erzählen. Einige von ihnen hörst oder liest du, wenn du Schloss Schönhausen besuchst.

Uns hat der Rundgang mit der Schlossführerin sehr beeindruckt. Wir kommen noch einmal an einem Wochenende in der Sommersaisin wieder, wenn ein freier Rundgang möglich ist. Die Führung war sehr informativ und es blieb genug Zeit, um Fragen zu stellen. Der anschließende Rundgang durch den Schlosspark zeigte uns auch heute noch den Ansatz des Talents von Peter Joseph Lenné, von dem wir hier, in Brandenburg, so viele Parks besuchen können.

Wenn du in Berlin unterwegs bist und Zeit mitbringst, ist der Besuch von Schloss Schönhausen eine echte Empfehlung. Du nimmst viele verschiedene Eindrücke und interessante Informationen mit nach Hause.

FAQ – Schloss Schönhausen

Gibt es Führungen im Schloss?

Führungen werden in der Sommersaison unter der Woche und im Winter an den Wochenenden angeboten. Tickets bekommst du nur vor Ort. Mit einer kleinen Wartezeit musst du rechnen.

Sind Fotos im Schloss erlaubt?

Fotos ohne Blitz sind erlaubt. Während der Führung ist Zeit, um einige Aufnahmen zu fertigen. Professionelle Fotos erfordern vorab eine Genehmigung.

Welche Architekturmerkmale hat Schloss Schönhausen?

Es ist ein barockes Schloss mit einer Freitreppe und einer betonten Mittelachse. Der Ursprungsbau wurde vergrößert, über die ursprüngliche Gestaltung kannst du dich bei dem Rundgang informieren.

Gibt es ein Restaurant oder einen Imbiss?

Im Außenbereich gibt es einen Imbiss mit Sitzgelegenheiten und einem gehobenen Angebot an warmen Snacks, Kuchen und Getränken.

Ist Schloss Schönhausen barrierefrei?

Ja. Du kannst einen Fahrstuhl nutzen, um in die oberen Etagen zu gelangen.

ISSN 3053-6731

HB 2025-48