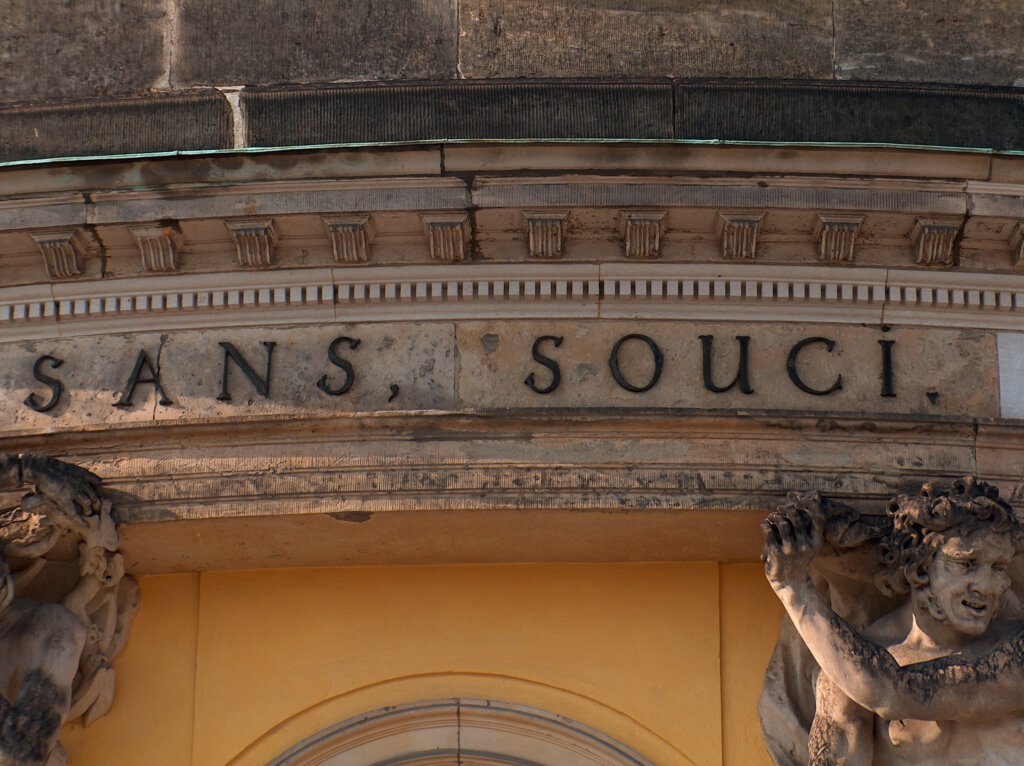

Schloss Sanssouci in Potsdam: Ein Guide für deinen Besuch

Schloss Sanssouci in Potsdam ist das berühmteste Bauwerk der preußischen Herrscher. Die Sommerredidenz von König Friedrich II. liegt am Rande der Stadt auf einem Weinberg. Es ist von dem gleichnamigen Park Sanssouci umgeben. Ein Tag reicht kaum aus, wenn du alles entdecken möchtest. In diesem Artikel nehme ich dich auf einen Schlossbesuch mit. Du erfährst, wer es erbaute, wer dort lebte und warum es seinen französischen Namen trägt. 2023 registrierte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten knapp 280.000 Besucher in Sanssouci. Eine gute Planung garantiert die den Eintritt und einen entspannten Aufenthalt. Hier ist ein Guide mit allen wichtigen Infos für deinen Besuch.

Das Wichtigste in Kürze:

- Schloss Sanssouci ist ganzjährig geöffnet

- Für deinen Besuch benötigst du ein Ticket mit Einlasszeit

- Ein Audioguide ist im Eintrittspreis enthalten

- Teurer Parkplatz: Nutze nach Möglichkeit den ÖPNV

- Ein Spaziergang durch den Park bietet sich im Anschluss an

Praktische Infos

- Öffnungszeiten: Di–So, 10–17.30 Uhr (Mo geschlossen)

- Eintritt: ab 10 € (Stand 2025)

- Adresse: Maulbeerallee, 14469 Potsdam

- Anreise: Mit Bahn oder Auto, Parkmöglichkeiten vor Ort

- Besuchsdauer: ca. 1–2 Stunden

- Tipp: Früh am Vormittag ist es nicht so voll

Sanssouci – hier lebte Friedrich II. „ohne Sorge“

Sanssouci liegt auf einem Weinberg am Rande der Landeshauptstadt Potsdam in dem großen gleichnamigen Park. Friedrich II. verbrachte hier die Sommer von April bis Oktober. Er beschäftigte sich mit Musik, er las und parlierte mit seinen Gästen in französischer Sprache. Zu seinen Freunden zählte Voltaire, der mehrmals zu Besuch auf dem Schloss weilte.

Sanssouci kommt aus dem Französischen: Friedrich beherrschte die Modesprache des 18. Jahrhunderts besser als seine Muttersprache Deutsch. Es bedeutet in der Übersetzung „Ohne Sorge“. Der Name ist nicht zufällig gewählt: Zwar bekam Friedrich den Beinamen „der Große“, weil Preußen in seiner Herrschaftszeit zu einem der fünf europäischen Großmächte heranwuchs. Doch eigentlich liebte er Musik, Bildung und Bücher. Er war in seiner Zeit ein moderner König mit großer Nähe zum Volk.

Auf seinem Sommerschloss konnte er all diese Leidenschaften ausleben. Er spielte Querflöte, er komponierte, er las in seiner Bibliothek und er tauschte sich mit seinen Gästen aus. Er stand für die Aufklärung und liebte gute Gespräche in seinen Tafelrunden. Sanssouci war sein Rückzugsort, hier konnte er frei und ohne Sorgen leben.

Friedrich II. von Preußen – ein König mit geistigen Interessen

Friedrich II. wurde am 24. Januar 1712 im Berliner Schloss geboren. Er war das dritte Kind des damaligen Kronprinzen Friedrich-Wilhelm und seiner Gattin Sophie-Dorothea von Hannover. Sein geistiges und musisches Interesse erbte er von der Mutter. Das Verhältnis zum Vater war zeitlebens schwierig: Der Soldatenkönig konnte mit seinem zart besaiteten Sohn nicht viel anfangen. Da die älteren Brüder vor Friedrichs Geburt verstorben waren, wurde er von Anbeginn als Thronfolger erzogen. Insgesamt hatte er 13 Geschwister, von denen neun das Erwachsenenalter erreichten.

Friedrich mochte seine Geburtsstadt Berlin gar nicht. Vor seiner Thronbesteigung lebte er auf Schloss Rheinsberg. Als sein Vater 1740 starb, übernahm er die Thronfolge und beschloss, in Potsdam zu residieren. Er verwandelte Potsdam von einer Garnisions- in eine Residenzstadt. Im Stadtschloss hatte er sein Arbeitszimmer. Doch er suchte nach einem Platz für seine musische und literarische Ader. Auf dem „Wüsten Berg“, einer natürlichen Erhebung am Rande von Potsdam, ließ er zwischen 1745 und 1747 Schloss Sanssouci errichten. Die Bauzeit von nur zwei Jahren gilt bis heute als Rekord.

Friedrichs große Liebe

Warst du schon einmal im Schloss des Sonnenkönigs Ludwig XIV. in Versailles? Vielleicht erkennst du die Inspiration, die Friedrich hatte, als er sein Sanssouci erbauen ließ. Es ist sehr viel kleiner, aber es trägt die barocken Fassaden und – für den König ein Selbstverständnis – einen französischen Namen.

Sanssouci war mehr als Friedrichs Sommersitz: Schloss und Park waren seine große Liebe. Von seinem Stand wurde für den eher niedlichen verschnörkelten Bau belächelt, der zur Zeit des Klassizismus im 18. Jahrhundert aus dem Rahmen fiel. Jahre später rächte er sich für die Häme, als er in seinem Park das eher protzige Neue Palais errichten ließ. Sehr her, das kann ich auch, mag er bei der Planung gedacht haben.

Friedrich II. litt unter Gicht und Atemnot. In seinen letzten Lebenswochen verbrachte er in jenem Sessel, der eine verstellbare Rückenlehne hat. Am 17. August 1786 im Alter von 75 Jahren in jenem geliebten Sessel. Er steht heute in seinem Arbeitszimmer.

UNESCO-Weltkulturerbe

Der preußische Architekt Georg Wenzelslaus von Knobelsdorff, mit dem Friedrich viele seiner Bauprojekte realisierte, plante die Schloss Sanssouci nach den Vorgaben und Zeichnungen des Königs. Sanssouci ist eine Einflügelanlage mit zwölf Zimmern. Verglichen mit den Schlössern in Potsdam und Berlin, ist es eher klein. Doch genau das wünschte sich Friedrich: Einen Rückzugsort, verspielt, aber mit wenig Pomp. Ein Ort zum Wohlfühlen.

Noch vor der Planung des Schlosses ließ Friedrich den Weinberg anlegen. Die Terrassen mit den Weinstöcken sind bis heute so erhalten, wie es sich Friedrich wünschte. Erste Weinreben ließ bereits der Soldatenkönig in dem Areal anpflanzen. Sein Sohn entwickelte die Idee weiter und schuf während seiner mehr als 40 Jahre Regierungszeit eine eindrucksvolle Anlage mit zwei Schlössern, dem Park und dem heutigen Ruinenberg. Das „Refugium auf dem Weinberg“ wurde unter Friedrich von einem einfachen Lust- und Küchengarten zu einer preußischen Sommerresidenz.

Heute stehen Schloss Sanssouci und die Parkanlagen unter Denkmalschutz. Seit 1990 gehört das Schloss zum UNESCO-Weltkurlturerbe.

Wo war die Königin?

Friedrich war mit Elisabeth-Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern verheiratet. Die Ehe wurde von ihren Vätern bestimmt, die gut miteinander befreundet waren. Auf Schloss Rheinsberg lebten Friedrich und Elisabeth-Christine noch zusammen. Mit seiner Thronbesteigung entschied sich der neue König dann für ein getrenntes Leben: Er schenkte Elisabeth-Christine Schloss Schönhausen, welches sie nach ihrem Geschmack umgestaltete. Im Winter lebte sie im Berliner Schloss.

Ihren Gemahl sah sie nur sehr selten, die Ehe blieb kinderlos. Gemeinsame Auftritte gab es nur zu hochoffiziellen Anlässen. Somit gibt es im Schloss Sanssouci keinen Raum für die Königin: Sie besuchte das Sommerschloss ihres Gatten nur ein einziges Mal ohne dessen Kenntnis während des Siebenjährigen Krieges. Der König war während ihres Besuchs abwesend.

Schloss Sanssouci besuchen

Schloss Sanssouci ist ganzjährig geöffnet. Ein spontaner Besuch kann funktionieren: Du kannst das Ticket im Besucherzentrum „An der Historischen Mühle“ kaufen. Der Einlass in an Zeiten gebunden. An den Wochenenden und im Sommer, wenn viele Gäste Potsdam besuchen, kann es vorkommen, dass die Zeiten über mehrere Tage ausgebucht ist. Wenn du dir deinen Einlass zu einem bestimmten Termin sichern möchtest, buchst du das Ticket vorab online. Über einen Kalender kannst du ein Datum und eine Zeit wählen. Die Planung ist für mehrere Monate im Voraus möglich.

Wichtig für Jahreskarteninhaber: Du brauchst mit einer Jahreskarte ein Ticket mit einer Einlasszeit. Du kannst sie online buchen oder am Besucherzentrum erhalten. Ein spontaner Eintritt in das Schloss ist nicht möglich.

Anfahrt: So kommst du nach Sanssouci

Das Schloss liegt im östlichen Teil des gleichnamigen Parks. Du erreichst es vom Potsdamer Hauptbahnhof mit dem Bus. Zu Fuß läufst du durch die historische Innenstadt etwa 2,5 Kilometer. Für die Anreise mit dem Auto stehen verschiedene Parkplätze zur Verfügung, die allesamt kostenpflichtig sind. Für die Stunde zahlst du im Durchschnitt 3 EUR.

Mit dem Auto wählst du die Maulbeerallee als Ziel. Der zentrale Parkplatz für den Schlossbesuch befindet sich an der Historischen Mühle. Im Besucherzentrum gibt es die die Tickets zu kaufen und du bekommst Antworten auf eventuell offene Fragen. Wenn du einen Gutschein für eine Jahreskarte geschenkt bekommen oder selbst erworben hast, kannst du ihn im Besucherzentrum einlösen.

Das Schloss erreichst du nach wenigen Fußminuten. Du läufst über die Straße, dann siehst du den westlichen Seitenflügel vor dir liegen.

Der Eingang befindet sich im Ehrenhof. Beachte, dass du dort keine Tickets erwerben kannst. Wenn wir in Sanssouci sind, werden wir regelmäßig gefragt. Es ist etwas ungünstig gelöst, dass alle Besucher zum Erwerb der Tickets bis zum Besucherzentrum laufen müssen.

Finde dich ein paar Minuten vor deiner Einlasszeit im rechten Bereich des Ehrenhofs ein. Du wirst gemeinsam mit den anderen Besuchern von einem Mitarbeiter begrüßt.

Eingang zum Park durch das Grüne Gitter

Alternativ kannst du mit dem Auto, der Straßenbahn oder dem Bus zum Luisenplatz fahren. Unter dem Platz gibt es ein öffentliches Parkhaus, das auch mit 3 EUR in der Stunde veranschlagt wird. Über die Allee nach Sanssouci erreichst du durch ein großes Tor, das Grüne Gitter, den Park.

Vorbei an der Friedenskirche und dem Kaiser-Friedrich-Mausoleum, läufst du auf die Gartenseite auf Schloss Sanssouci zu. Hier siehst du das Postkartenidyll des Schlosses mit den Weinreben, der großen Fontäne und der schönen Gartenanlage. Der Spaziergang vom Luisenplatz zum Schloss dauert etwa 15 Minuten.

Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, solltest du dein Ticket vorab online gebucht haben. Der We zum Besucherzentrum wäre etwas umständlich. Um zum Ehrenhof zu gelangen, wählst du die breite Freitreppe oder die seitlichen Aufgänge, die auch mit einem Kinderwagen und mit einem Rollstuhl befahren werden können. Die Steigung ist aber recht anspruchsvoll: Rollstuhlfahrer sollten einen kräftigen Begleiter haben oder den Eingang an der Maulbeerallee nutzen. Einen Fahrstuhl gibt es an der Gartenseite nicht.

Rundgang mit einem Audioguide

Allgemeine Führungen werden im Schloss Sanssouci nicht angeboten. Am Einlass bekommst du einen Audioguide in der Sprache deiner Wahl. Er ist im Eintrittspreis enthalten und kostet nichts extra. Der Rundgang führt durch zwölf Räume: Du beginnst im Vestibül. Dann lernst du Friedrichs privaten Gemächer kennen. Der wunderschöne Marmorsaal ist das Herz des Schlosses. Anschließend siehst du die Gästezimmer, die allesamt unterschiedlich gestaltet sind.

Insgesamt umfasst der Rundgang zwölf Räume. Die Seitenflügel, in denen der Hofstaat lebte, sind nicht zugänglich. In der Sommermonaten kannst du die Küche von Schloss Sanssouci besuchen. Dafür benötigst du eine eigene Eintrittskarte.

Achte auf die Schilder, die am Eingang der Räume stehen. Sie zeigen dir die Nummer, die du auf dem Audioguide eintippen musst. Zu jedem der zwölf Räume bekommst du ausführliche und sehr interessante Erklärungen.

Vestibül, Galerie Rokoko und Bibliothek

Du betrittst das Schloss durch einen Seiteneingang. Der König und seine Gäste gelangten durch das Vestibül ins die Innenräume von Sanssouci. Eine Tür führt direkt in den prachtvollen Marmorsaal. Dein Weg führt dich durch das Vestibül und die Galerie in Friedrichs Privaträume.

Das Vestibül ist opulent mit korinthischen Säulen geschmückt. Du siehst Skulpturen griechischer Götter: Friedrich beherrschte weder Latein noch Altgriechisch. Doch er las die Werke der Klassiker und setzte sich mit der Antike auseinander.

Die „Kleine Galerie“, auch „Galerie Rokoko“ genannt, zeigt Bilder französischer Künstler. Friedrich liebte die französische Sprache und Kultur so sehr, dass er seine deutsche Muttersprache nur selten und sehr ungern benutzte. Allerdings war sein Freund und Zeitgenosse Voltaire von seinem Französisch gar nicht angetan. Verständlich machen konnte sich der König in jedem Fall.

Interessant sind die Sofas, die unter den Bildern platziert sind. Sie sind zu schmal, um sich darauf niederzulassen, sondern dienen lediglich als Zierde.

Friedrich hatte eine große Gemäldesammlung, die du in der Gemäldegalerie bewundern kannst. Sie befindet sich neben dem Schloss und ist in den Sommermonaten geöffnet.

Die Bibliothek war einer der liebsten Rückzugsorte von Friedrich. Die Bücherschränke sind auf seine Körpergröße von 1,62 Metern angepasst. Die Einbände in Leder sind im Original erhalten. Sie befindet sich im Rondell auf der Ostseite des Schlosses. In dem zweiten Rondell, welches das Schloss auf der Westseite abschließt, befindet sich das Gästezimmer des Grafen Rothenburg, das du leider nicht besichtigen kannst.

Arbeits- und Sterbezimmer

Der nächste Raum hat neben dem Marmorsaal die größte Bedeutung: Es ist das Arbeits- und Schlafzimmer des Königs. Hier ist er in seinem Sessel gestorben. Auf dem Foto siehst du deinen Schreibtisch, der im Original erhalten ist. Gleiches gilt für den Kamin: Auch er wurde nicht verändert.

Nach dem Tod des Königs war der Raums sehr abgewohnt. Sein Neffe und Nachfolger Friedrich-Wilhelm II. gestaltete ihn neu. Diese klassizistische Struktur ist bis heute erhalten geblieben.

Konzertzimmer

Friedrich der Große liebte die Musik. Er spielte Klavier und Querflöte und komponierte selbst. Zahlreiche Konzerte und Sonaten sind von ihm erhalten. In seinem Konzertzimmer widmete er sich jeden Tag seiner besonderen Leidenschaft. Du siehst eine originale Flöte, die von ihm bespielt wurde. Auch auf seinen Feldzügen konnte er auf die Musik nicht verzichten. Er nahm seine Flöten mit und ließ Musiker zum gemeinsamen Musizieren kommen. In seinem Konzertzimmer musizierte er täglich.

Audienzzimmer

In diesem Raum empfing Friedrich der Große seine offiziellen Gäste, aber auch seine Berater. Hier würde sich eigentlich das Schlafzimmer der Königin befinden. Doch sie besuchte Sanssouci nur ein einziges Mal.

Marmorsaal

Der Marmorsaal ist das Herz von Sanssouci. Er ist sehr prunkvoll gestaltet: Auch hier siehst du die korinthischen Säulen, die du bereits vom Vestibül kennst. Der Saal ist durch eine Tür mit dem Vestibül verbunden, die für Besucher verschlossen ist.

Nicht nur die Säulen, sondern auch der Boden und die Skulpturen sind aus Marmor geschlagen. In diesem Raum empfing Friedrich seine zahlreichen Gäste. Hier wurde gespeist und gefeiert. Wie bei allen Räumen, gibt es einen direkten Zugang zum Garten. Der Marmorsaal liegt mittig und bietet einen herrlichen Ausblick auf Potsdam.

Die Pracht des Marmorsaals hat uns beeindruckt. Nur fanden wir ihn doch eher klein. Vermutlich hatte Friedrich, der eher Tafelrunden als Bälle liebte, eher in der kleineren geselligen Runde gefeiert und diskutiert.

Vier Gästezimmer stehen zur Besichtigung offen

Es schließen sich vier Gästezimmer an, die sich durch eine ganz unterschiedliche Gestaltung auszeichnen. Die Betten standen in kleinen Nischen. Hinter den eher unauffälligen Türen rechts und links neben dem Bett befinden sich kleine Räume für die persönliche Pflege.

Friedrich hatte viele Gäste, die oft für einen längeren Zeitraum auf Sanssouci blieben. Er umgab sich mit Gelehrten und Künstlern und liebte es, gemeinsam zu musizieren und sich bei intensiven Gesprächen auszutauschen.

Einer der Gäste war der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire. Er weilte zu Besuch bei Friedrich und lebte zeitweise auf Schloss Sanssouci. Das Voltairezimmer zeigt die Vielfalt der Natur. Die Wände sind in einem sanften Gelb gestaltet. Uns hat es am besten gefallen, was bei der Gestaltung sicher beabsichtigt war: Friedrich steht für die Epoche der Aufklärung. Er tauschte sich intensiv mit Voltaire aus. Von seinen modernen Ansichten profitierte auch das Volk: Der König schaffte drakonische Strafen ab und bemühte sich um eine große Nähe zu den Bürgern.

Es gibt auf Schloss Sanssouci ein fünftes Gästezimmer. Der runde Raum hat die gleiche Größe und Struktur wie die Bibliothek. Leider kannst du es nicht besichtigen. Es wurde für den engsten Vertrauten des Königs, Graf Friedrich Rudolf von Rothenburg. Es ist mit schönen Wandmalereien und originalen Möbeln gestaltet. Der Graf lebte dort bis zu seinem Tod im Jahre 1751.

Der Rundgang dauert etwa eine Stunde

Durch ein Zimmer der Bediensteten gelangst du wieder zum Ausgang. Wir haben etwa eine Stunde in dem Schloss verbracht. So viel Zeit benötigst du, wenn du dir alle Informationen aus dem Audioguide anhören möchtest. Eine Zeitbegrenzung gibt es nicht: Wenn du die Gemälde und Ausstellungsstücke auf dich wirken lassen möchtest, kannst du mehr Zeit benötigen.

Möchtest du Friedrichs Grab besuchen? Es liegt nur wenige Gehminuten vom Besuchereingang des Schlosses entfernt.

Das Grab Friedrichs des Großen

Hast du dich für die Führung mit dem Audioguide entschieden? Dann bist du vielleicht wie ich zu der Überzeugung gelangt, dass Friedrich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Mensch mit einer gewissen Bescheidenheit gewesen war. Er hasste den Pomp, den sein Vater mit seinen Gardeoffizieren anstellte. Berlin konnte er nicht leiden, dort hielt er sich nur auf, wenn es unbedingt notwendig war. Wenn er nicht zu Hause war, ließ er das Volk sogar in sein Schlafzimmer.

Diese Bescheidenheit drückt sich auch in seiner Grabstätte aus: Sie befindet sich auf dem Weinberg am Fuße seines geliebten Schlosses. Noch zu Lebzeiten hatte er verfügt, in einer vorbereiteten Gruft bei seinen geliebten Hunden ohne Pomp und militärischen Ehren beigesetzt zu werden. Sein Nachfolger und Neffe Friedrich-Wilhelm II. erfüllte ihm diesen Wunsch nicht. Erst 205 Jahre nach seinem Tod kehrte sein Sarg dorthin zurück, wo er die schönste Zeit seines Lebens verbrachte.

Die lange Reise von Friedrichs Sarg

Friedrich der Große blieb kinderlos. Nach seinem Tod erbte sein Neffe den Thron. Friedrich-Wilhelm II. war seinem berühmten Onkel nicht sehr zugetan. Zeitlebens schaffte er es nicht, sich aus dem Schatten zu befreien. Er dachte gar nicht daran, den Wunsch des Verstorbenen nach einer Beisetzung in der vorbereiteten Gruft auf dem Weinberg zu erfüllen.

Anstelle des stillen Abschieds, den Friedrich sich gewünscht hatte, bekam er eine Beisetzung mit großem Pomp. Sein Sarg fand in der Garnisionkirche die – vorerst – letzte Ruhe. Friedrich hatte das keinesfalls gewollt, da er zu seinem Vater ein sehr schlechtes Verhältnis hatte. Der Soldatenkönig konnte mit den musischen und geistigen Interessen seines Sohnes nichts anfangen. In meinem Artikel „Friedrich II. auf Schloss Sanssouci: Schöngeist und Flötenspiel“ erzähle ich dir mehr über den König und seine Biografie.

Im Jahre 1943 wurden die Särge von Friedrich dem Großen und dem Soldatenkönig zum Schutz vor Grabschändung nach Eiche gebracht. Von dort aus gelangten sie in ein Bergwerk im thüringischen Bernterode. Die Region lag nach Ende des Krieges in der sowjetischen Besatzungszone, deshalb wurden die Särge in das Schloss Marburg überführt. Später fanden sie erst im dortigen Staatsarchiv, dann in der Elisabethkirche ihren Platz.

Nach einigen Diskussionen holten die schwäbischen Hollenzollern die Särge ihrer berühmten Vorfahren nach Hause in die heimische Burg im gleichnamigen Ort. Dort ruhten Vater und Sohn bis zum Jahre 1991.

Rückkehr nach Potsdam

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands konnten Friedrich II. und sein Vater nach Potsdam zurückkehren. Da es die Garnisionkirche nicht mehr gab, wurde der Soldatenkönig in einem einfachen Holzsarg an der Seite seiner Nachkommen. Kaiser Friedrich III. und Kaiserin Victoria von Preußen, in das Mausoleum neben der Friedenskirche überführt. Das sorgte für Kritik, da das Mausoleum erst 1890 fertiggestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war der Soldatenkönig bereits 150 Jahre tot. Der Turm der Garnisionkirche ist ist wieder aufgebaut, über eine Rekonstruktion des Kirchenschiffs ist derzeit noch keine Entscheidung getroffen worden. Somit ist eine Rückkehr des Soldatenkönigs in die Gruft der Garnisionkirche, die er einst als seine Grabstätte bestimmte, eher ausgeschlossen.

Der Wunsch Friedrichs II. nach einem stillen Begräbnis auf seinem Weinberg am Abend, im Schein einer Laterne, wurde zu seinem 205. Todestag am 17. August 1991 erfüllt. Seitdem ruht er unter der schlichten Grabplatte, die seinem Wesen entsprach. Das Grab ist frei zugänglich: Du kannst es vor oder nach deinem Rundgang durch das Schloss besuchen. Wenn du am Fuße des Weinbergs stehst, befindet es sich vor der rechten Flügelseite des Schlosses.

Sanssouci nach Friedrich dem Großen

Nach dem Tod seines Erbauers war Sanssouci verwaist: Sein Neffe und Nachfolger Friedrich-Wilhelm II. mochte Sanssouci nicht. Er baute sich mit dem Marmorpalais ein eigenes Schloss am Heiligen See. In Sanssouci veränderte er das Arbeitszimmer seines Onkels, in dem dieser auch starb. Heute trägt es Elemente des Klassizismus, der im ausgehenden 18. Jahrhundert vorherrschenden Architektur. In dem Zimmer wohnte Friedrich-Wilhelm II. bis 1790. Dann zog er in sein Marmorpalais ein.

Sein Sohn Friedrich-Wilhelm III. schuf für seine geliebte Gattin Luise mit dem eher bescheidenen Schloss Paretz einen Sommersitz. Die Königin lebte 1974 mit ihrer Schwester für eine kurze Zeit auf Sanssouci. Der König veränderte an dem Schloss nichts.

Erst Friedrich-Wilhelm IV. nutzte Sanssouci wieder als Sommersitz. Er bewunderte seinen berühmten Vorfahren und war ihm in seinen musischen und kulturellen Interessen sehr ähnlich. Er ließ die Seitenflügel erneuern, in denen der Hofstaat untergebracht war. Die Verantwortung lag bei dem preußischen Architekten Ludwig Persius. Auf Initiative des Königs veränderte er auch die Gestaltung der Weinbergterrassen mit Vasen und Holzelementen. Diese Gestaltung ist bis heute erhalten geblieben.

Kaiser Wilhelm I. hatte an Sanssouci kein Interesse. Er gestattete die Öffnung des Schlosses als Museum. Seit 1873 ist es für Besucher geöffnet und gilt heute als eines der ältesten Schlossmuseen in Deutschland. Seit 1927 steht es in staatlicher Verwaltung. Sanssouci blieb von der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg verschont und ist somit eines der wenigen preußischen Schlösser, die im Original erhalten blieben.

Spaziergang durch den Park Sanssouci

Schloss Sanssouci ist von einem sehr weitläufigen Park umgeben. Mit dem Neuen Palais ließ Friedrich zwischen 1763 und 1769 ein weiteres Schloss errichten. Er baute es für seine Gäste und ließ ein Theater integrieren. Er selbst hatte nur eine kleine Wohnung in einem Anbau. Du erreichst das Neue Palais nach einem Spaziergang von etwa zwei Kilometern: Es liegt am Ende des Parks. Es ist, wie Schloss Sanssouci, nach Voranmeldung zu besichtigen.

Im Park befinden sich mit dem Chinesischen Teehaus, den Neuen Kammern und der Bildergalerie weitere Gebäude. Die Orangerie liegt heute außerhalb hinter der Straße. Zahlreiche antike Skulpturen schmücken die zentralen Wege des Parks.

Tipp: Über den Hauptweg zum Neuen Palais

Deine Zeit reicht nicht aus, um den gesamten Park zu erkunden? Dann beschränke dich auf den Spaziergang zum Neuen Palais und wähle den zentralen Hauptweg. Er führt durch die Mitte des Parks.

Am Rande gibt es einen Versorgungsweg, auf dem Radler und vereinzelt Fahrzeuge unterwegs sind. Er wird gern von Fußgängern genutzt, was ich persönlich nicht verstehe. Auf dem Hauptweg ist das Radfahren nicht gestattet. Du genießt Ruhe und, im Sommer, eine sehr schöne Bepflanzung. Vom Neuen Palais gelangst du mit dem Bus zurück in die Innenstadt oder zu deinem Parkplatz an der historischen Mühle.

Eindrucksvoller Einblick in das Privatleben Friedrichs II.

Bei deinem Besuch von Schloss Sanssouci bekommst du einen tiefen Einblick in das private Leben des preußischen Königs auf seinem Sommerschloss. Wenn du dich mit seinen militärischen Verdiensten beschäftigt hast, siehst du den Kontrast zwischen den beiden Leben eines Monarchen, der sein Wirken der Kunst verschrieben hätte, wenn seine beiden älteren Brüder nicht vor ihrem ersten Geburtstag verstorben wären. Er wollte kein Monarch und Kriegsherr sein. Dennoch ging er aufgrund seiner Erfolge in den Kriegen als „Friedrich der Große“ in die Geschichte ein. Sein Volk nannte ihn den „Alten Fritz“, was sicher nicht abwertend, sondern eher liebevoll gemeint war. Hab eine wundervolle Zeit, auf Schloss Sanssouci und in Potsdam.

Auf einen Blick: Schloss Sanssouci besuchen

- Plane deine Ankunft mit dem Bus oder zu Fuß, der Parkplatz ist sehr teuer

- Reserviere dein Ticket rechtzeitig, es gibt Einlasszeiten

- Für Schloss Sanssouci und das Neue Palais gibt es Kombitickets

- Nimm dir Zeit für die interessanten Infos, die dir der Audioguide anbietet

- Besuche Friedrichs Grab, es befindet sich neben dem Schloss

- Genieße den Ausblick vom Weinberg über den Park und die Stadt

- Spaziere durch den Park bis zum Neuen Palais (etwa zwei Kilometer)

FAQ – Schloss Sanssouci

Gibt es Führungen im Schloss?

Ja, es werden regelmäßig Führungen angeboten. Es lohnt sich, Tickets vorher online zu buchen.

Sind Fotos im Schloss erlaubt?

Fotos ohne Blitz sind in den meisten Räumen erlaubt; professionelle Aufnahmen benötigen eine Genehmigung.

Ist Schloss Sanssouci barrierefrei?

Das Schloss ist nur eingeschränkt barrierefrei. Der Park ist weitgehend zugänglich, im Schloss selbst gibt es Treppen.

ISSN 3053-6731